育児・介護休業法は、2025年4月から段階的に改正されています。 制度の柔軟化・個別周知の義務化など、働き方が大きく変わるため、いつから何が変わるの?と人事労務担当者の方は悩むこともあるのではないでしょうか。本記事では、改正点ごとにいつから変わるか、各変更点の解説と人事労務の注意点をわかりやすくまとめました。育児・介護休業法改正を取り入れるためのチェックリスト、疑問に答えるQ&Aまで紹介します。

mage-forest / stock.adobe.com

mage-forest / stock.adobe.com

育児・介護休業法改正を知るためのポイント

2025年の育児・介護休業法改正は4月1日と10月1日の段階的に施行

男性の育児休業取得の促進と介護離職の防止に重点がおかれている

育児・介護と仕事の両立のため、正しい制度利用を事業所側が促進する必要がある

制度への理解と職員が働きやすい環境整備が、人材採用と離職ゼロにつながる!

育児・介護休業法は2025年4月・10月に段階的に改正

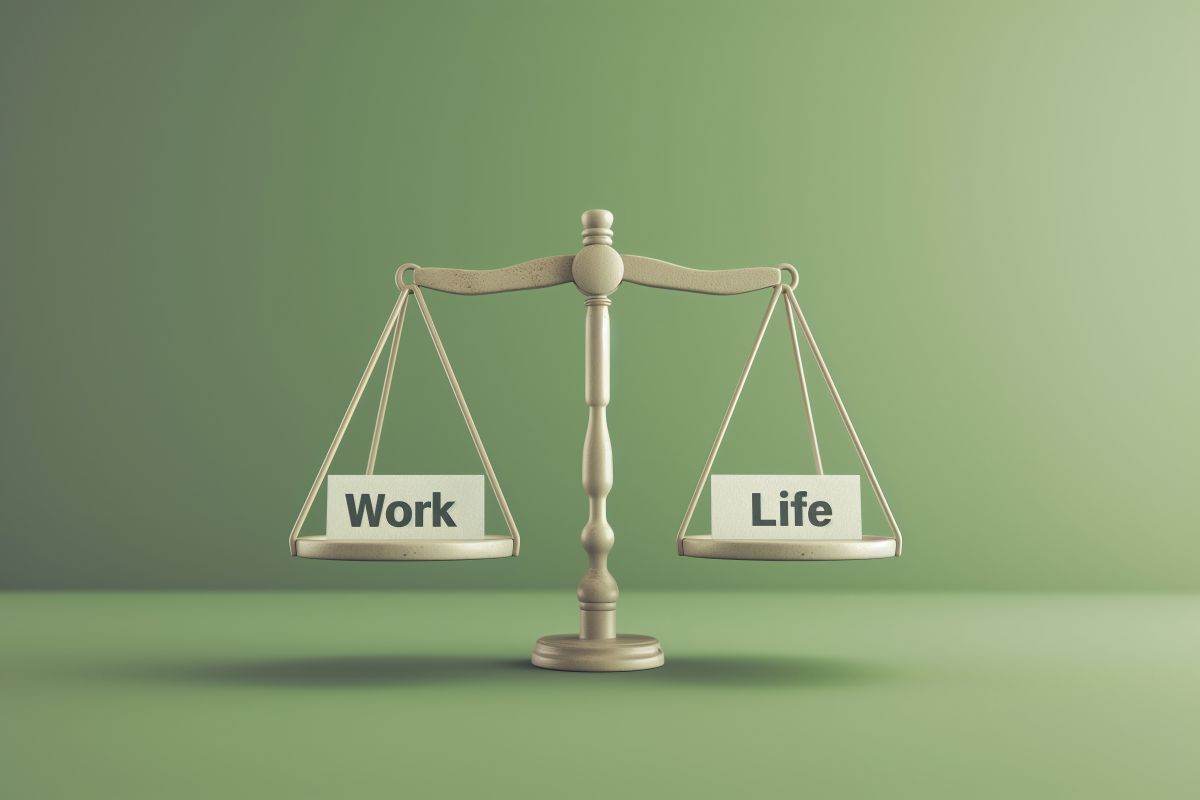

2025年に改正された「育児・介護休業法」は、男女を問わず、働く誰もが仕事と育児・介護を両立できる社会の実現をねらいとしています。

とくに2025年度の改正は、男性の育児休業取得の促進と介護離職の防止に重点を置いており、キャリアと両立しやすい柔軟な働き方を後押ししています。

事業所運営においても、多様な働き方を希望する職員のニーズに対応し、離職防止や人材定着につなげるために、育児・介護休業法の改正にまつわる要点を押さえておきたいですね。

今回の改正は、内容に応じて施行日が段階的に設定されています。2025年は4月1日と10月1日の二段階に分けてスタートしました。

それぞれの施行日がいつから始まったのかは、以下の一覧で確認してみましょう。

| 施行日 | 改正内容 |

|

2025年 4月1日 |

|

|

2025年 10月1日 |

今回の育児・介護休業法の改正では、上記以外にも2024年5月から「次世代育成支援対策推進法の有効期限の延長」も施行されています。

事業所運営で困ったり、お悩みがある方は保育士バンク!にご相談ください。採用に関するご相談もお待ちしております!人事労務や採用について相談

お問合せ&資料ダウンロード

採用課題・経営課題に関する個別ご相談受付やサービスガイドなどの資料DLはこちらからどうぞ。

まずはお気軽にお問合せください!

【育児・介護休業法】育児に関する改正ポイント

olyphoto / stock.adobe.com

olyphoto / stock.adobe.com

育児・介護休業法のなかでも、育児に関する改正点は、柔軟な働き方を支援する制度の創設や、既存制度の対象拡大が主なポイントです。

女性が多く活躍する事業所では、子育てとの両立は切実な問題といえるでしょう。制度をうまく活用することで、離職ゼロを実現できるかもしれません。

育児・介護休業法のうち、育児に関する改正ポイントと、いつから施行されたかをまとめました。

|

制度 |

||||||

|

いつから |

2025年10月1日 |

2025年10月1日 |

2025年4月1日 |

2025年4月1日 |

2025年4月1日 |

2025年4月1日 |

|

変更点 |

3歳~小学校就学前の子を養育する職員への措置義務化 |

子育て中の職員に働き方の希望を聴取し、意向に配慮する義務 |

対象年齢を3歳未満から小学校就学始期まで拡大 |

代替措置にテレワーク等を追加 |

対象子の範囲・取得事由を拡大/「継続雇用期間6カ月未満」の除外規定廃止 |

取得状況の公表義務対象企業を拡大(301人以上) |

「柔軟な働き方を実現するための措置」の義務化【10月から】

2025年10月1日からは、子育て中の社員がフルタイムでも無理なく働くために、事業者が複数の措置を設けることが義務化されています。

改正ポイント

対象者:3歳~小学校就学前の子を養育する職員

内容:柔軟な働き方ができる選択肢を2つ以上設ける

事業主は、職場のニーズを把握した上で、以下の5つの選択肢から、2つ以上の制度を選択して導入します。

- 始業時刻等の変更

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等

- 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)

- 短時間勤務制度

対象となる職員は、事業所が選択したうちの1つを選択して利用することができます。

人事労務はここに注意!

本措置は2025年10月1日の施行日までに、職員や労働組合などから意見を聞き、それを制度の選択に反映させる必要があります。

職員の業務内容から利用できないことがあらかじめ想定できる措置を導入すると、措置義務を果たしたことにはならないので注意しましょう。

また、就業規則などに導入した措置についてわかりやすく記載し、職員への周知・意向確認も適切な時期(職員の子どもが3歳になる前など)に行う必要があります。

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化【10月から】

2025年10月1日より、事業者は、子育て中の職員に働き方の希望を聴取したうえで、その意向に配慮することが義務化されます。

改正ポイント

事業者が個別聴取・配慮を行う時期は、主に以下の2つのタイミングです。

・職員が本人または配偶者の妊娠・出産などを申し出たとき

・職員の子が3歳になるまでの適切な時期

この時期に、事業者は以下の事項について職員の意向を個別に聴取します 。

- 勤務時間帯(始業・終業時刻)

- 勤務地(就業場所)

- 両立支援制度などの利用期間

- 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直しなど)

人事労務はここに注意!

聴取した職員の意向については、事業所の状況に応じて配慮することが求められます。

「配慮」は、必ずしも職員の希望通りに対応しなければならないわけではありませんが 、意向を踏まえた上で検討を行い、対応が困難な場合は理由を説明することも必要です。

聴取方法は、面談(オンライン面談)、書面交付、FAX、電子メールなどで行います。

ひとり親家庭や子どもに障がいがあるなど配慮事項がある職員の場合は、短時間勤務制度や子の看護等休暇などの利用可能期間を延長したり、付与日数を希望にあわせて考慮する必要もあります。

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

2025年4月から「所定外労働の制限(残業免除)」の子どもの対象年齢が「3歳未満」から、就学前の子どもまでに拡大されました。

改正ポイント

対象年齢:(旧)3歳未満 → (改正後)小学校就学始期まで

内容:申請があれば事業主は残業命令を出してはいけない

所定外労働の制限の対象となる子の年齢が、これまでの3歳未満から小学校就学の始期までに拡大されました。

職員から請求があれば、事業者は「事業の正常な運営を妨げる場合」を除き、所定外労働(残業)をさせてはなりません。

この制限は、フレックスタイム制が適用されている場合も対象になります。

人事労務はここに注意!

所定外労働の制限の対象年齢の拡大にともない、就業規則を修正しましょう。

例外として「事業の正常な運営を妨げる場合」は拒否できるとされていますが、その判断には客観性が必要です。「この人が抜けたら困るから」などのあいまいな理由だけでは拒否できません。

そのため、代替となる職員の配置や業務分担の見直しなど、事前に対策をとる必要があります。

業務の標準化や効率化をはかり、特定の人に業務が集中しない体制づくりが重要でしょう。

短時間勤務制度の代替措置にテレワーク追加

3歳未満の子どもを養育する職員を対象とする「短時間勤務制度」では、業務上、短時間勤務が難しい場合の対応として、テレワークが追加されました。

改正ポイント

対象者:3歳未満の子を養育する職員

代替措置:短時間勤務が困難な場合は、テレワークなどの導入が可能

これまでは、短時間勤務制度の代替措置として、時差出勤などがありましたが、2025年4月以降はこれに「テレワーク等」が追加されました。

ただし、テレワークを含めたこの措置は、あくまで「短時間勤務制度を利用することが業務の性質上困難な場合」に限られます。

人事労務はここに注意!

テレワーク等の措置を講じる場合、職員が働きながら子どもを見ることが前提であることにも注意して、業務内容などを調整する必要があるでしょう。

なお、育児のためのテレワークの導入は、この代替措置の導入に限らず、すべての事業者に対して努力義務とされています。

子の看護等休暇の見直し・拡充

2025年4月1日から、これまでの「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」に名称が変わり 、対象となる子の年齢と取得事由、取得できる職員の継続勤務期間が拡大されました。

改正ポイント

名称変更:(旧)子の看護休暇→(改正後)「子の看護等休暇」

対象となる子の年齢:(旧)小学校就学前まで→(改正後)小学3年生修了まで

取得できる事由:(旧)「病気・けが」「予防接種・健康診断」→(改正後)「感染症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式・卒園式」が追加

除外規定の廃止:(旧)継続雇用期間6カ月未満の職員は対象外にできる→(改正後)対象外にできる規定を撤廃

これにより、子どもの対象年齢が大幅に引きあがり、取得できるケースも拡大しました。また、入社・入職して6カ月以内の職員も、この制度を利用できる対象となります。

人事労務はここに注意!

「入園(入学)式・卒園式」が取得事由に追加されたことで、行事がある時期に休暇が集中する可能性があります。

職員が安心して育児にともなう休暇を取得できるよう、業務をカバーできる体制を整えることが、職場全体の信頼と離職防止にもつながりそうです。

この休暇は、有給休暇とは別の扱いになるため、無給での利用とすることは問題ありませんが、事業所が独自に有給とすることも可能です。

男性の育児休業等取得状況の公表義務拡大

「男性職員の育児休業等の取得状況の公表義務」の対象となる事業所が、これまでは「職員数1,001人以上」から「301人以上」に拡大されました。

改正ポイント

対象となる事業所:(旧)常時雇用1,001人以上→ (改正後)301人以上

公表しなくてはならない内容は、以下のいずれかの割合です。

- 男性職員が育児休業等を取得した割合

- 男性職員が育児休業等と育児目的休暇を取得した割合

いずれの場合も「配偶者が出産した男性職員の数」から、取得した割合を算出します。

人事労務はここに注意!

対象となる事業者は、年1回 、自社のウェブサイトや厚生労働省が運営するウェブページ「両立支援のひろば」などで公表する必要があります。

公表する数値は、出生時育児休業(産後パパ育休)を含む育児休業や、育児休業に準ずる措置による休業が含まれる数の割合です。

公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度の状況について、公表前事業年度終了後おおむね3カ月以内に、インターネットなどの適切な方法により行わなければなりません。

採用、人材不足、業務の効率化など、保育園運営にさまざまなお悩みを抱えている事業者の方は、まずは一度、保育士バンク!にご相談ください。保育人材の採用を相談する

【育児・介護休業法】介護に関する改正ポイント

今回の育児・介護休業法改正では、介護離職の防止を特に強化する措置が講じられています。

事業者は、職員が介護に直面する前に制度についてしっかりと伝えること(情報提供)が必要です。

また、実際に介護が必要になった職員への個別周知・意向確認、そして雇用環境の整備も義務付けられています。

|

制度 |

||||

|

いつから |

2025年4月1日 |

2025年4月1日 |

2025年4月1日 |

2025年4月1日 |

|

変更点 |

介護に直面した旨の申出をした職員に対する個別の周知・意向確認 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供 |

「継続雇用期間6か月未満の従業員」の除外規定が廃止 |

要介護状態の対象家族を介護する職員がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務 |

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は既定の措置を講じる。 |

介護に関する職員への個別周知・意向確認義務・情報提供

2025年4月1日から、事業者は、職員に対して介護休業や介護両立支援制度などに関する「個別の周知・意向確認」を行う義務が生じます。

また、職員が40歳を迎えた早い段階で、制度についての情報を伝えることも義務付けられました。

改正ポイント

申し出があれば、以下の制度について周知・意向確認をする義務があります。

(1)介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)

(2)事業所における介護休業・介護両立支援制度等の申請先

(3)介護休業給付金に関すること

職員が介護に直面することに備え、40歳に達する日(誕生日)またはその翌日から1年以内に、上記の制度内容を書面・面談・メール等で職員に情報提供します。

人事労務はここに注意!

職員からの「介護に直面したことの申し出」は、口頭でも可能とされています。

そのため、職員が上司に「親の介護が始まりそうです」と日常会話のなかで伝えた場合も、事業主は個別周知・意向確認の義務が生じることになります。

特に注意が必要なのは「取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認はNG」という点です。

取得の前例がないことを強調したり、取得することで不利益が生じることをほのめかしたりする言動は 、措置を実施したとは認められないので注意しましょう。

【これはNG!取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認の例】

【パーフェクト!理想的な個別周知と意向確認の例】

介護休暇を取得できる従業員の要件緩和

介護休暇について「継続雇用期間6カ月未満の職員」を対象外とする規定が廃止されました。これにより、入社間もない職員でも、介護休暇を取得できるようになります。

改正ポイント

(旧)継続雇用期間6カ月未満の職員」を労使協定により除外できる→(改正後)除外できる規定を撤廃

労使協定により除外できるのは「1週間の所定労働日数が2日以下の職員」のみとなります。

人事労務はここに注意!

これまで労使協定で、入社・入職から6カ月未満の職員を介護休暇の適用除外としていた場合、就業規則や労使協定の見直しが必要です。

新規採用の直後でも、その職員が家族の介護に直面した場合には、年5日(対象家族が2人以上の場合は10日)の介護休暇を付与できるように備えなければなりません。

介護のためのテレワーク導入

2025年4月1日から、要介護状態の家族を介護する職員に対して、テレワークを選択できるように職場環境を整えることが、事業者の努力義務になりました。

改正ポイント

この措置は、介護のために出社が困難な場合や、遠隔地に住む家族の介護と仕事を両立しやすくするために設けられました。

法令上の内容や頻度の基準などは設けられていませんが 、介護休業を利用していない職員が対象です。また、業務上テレワークが困難な職種の場合に、対象者を限定することは認められています。

人事労務はここに注意!

介護のためのテレワークは、あくまで努力義務ですが、介護離職の防止に有効な手段といえるでしょう。

介護の状況は突発的かつ長期にわたる場合があり、職員にとって相談しにくいという特性があるため、安心して働ける職場の環境づくりが大きく影響しそうです。

介護離職防止のための雇用環境整備

事業主には、介護休業や介護両立支援制度などの制度を利用するための申し出が円滑に行われるよう、環境整備をすることが義務付けられました。

改正ポイント

(1)制度に関する研修の実施

(2)制度に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

(3)制度の利用の事例についての収集と職員への情報提供

(4)制度を職員が利用することをうながす方針の周知

事業者は、職員が利用できるよう「介護休業・介護両立支援制度」について、以下の(1)~(4)のいずれかを導入しなくてはなりません。現状で介護を必要とする職員がいなくても、全ての事業者が上記の対応を行う必要があります。

人事労務はここに注意!

選択肢のなかの(1)は全ての職員を対象とすることが望ましいですが、少なくとも管理職については研修を受けてもらうようにしましょう。

また(2)を選択する場合は、形式だけの窓口設置ではなく、実質的な対応が可能な窓口を整備し、職員が利用しやすいよう周知することが求められています。

事業者からのメッセージとして「仕事と介護の両立を積極的にサポートする」という方針を周知することで、制度を利用しやすい雰囲気を作ることができそうです。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

選択済みの市区町村

育児・介護休業法改正への対応チェックリスト

tamayura39 / stock.adobe.com

tamayura39 / stock.adobe.com

事業者や人事労務担当のなかには「細かい改正が多くて対応しきれない!」とお困りの方もいるかもしれません。以下のチェックリストを活用して、必要な対応について確認してみましょう。

育児関連

| チェック | 確認項目 |

|---|---|

| 子の看護等休暇の規程改訂(対象年齢、取得事由、除外規定の廃止)を完了した | |

| 所定外労働の制限(残業免除)の規程改訂(対象年齢拡大)を完了した | |

| 短時間勤務制度の代替措置にテレワーク等の選択肢を追加した | |

| 育児期の柔軟な働き方の措置に向けた制度を2つ以上選択・導入した | |

| 男性育児休業等取得率の公表準備を完了した(常時雇用301人以上の企業) | |

| 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を行うためのフローを策定した | |

| 各制度の改定内容と適切な利用うながす周知を職員に行った |

介護関連

| チェック | 確認項目 |

|---|---|

| 介護休暇の除外規定の廃止(勤続6カ月未満)にともなう規程の見直しを完了した | |

| 介護離職防止のための雇用環境整備のうち、いずれか一つ以上を実施した | |

| 40歳になった職員に対し、介護休業等に関する情報提供を行う仕組みを構築した | |

| 介護に直面した旨の申出をした職員への個別周知・意向確認フローを策定した | |

| 個別周知・意向確認のため、面談・書面・メールなどで対応できる体制を整備した |

読んでおきたいおすすめ記事

【採用担当者向けコラム】保育学生はここを見る!新卒採用につながるSNS活用術と「選ばれる園」になる3つの条件

この時期でも、保育士の新卒採用に悩んでいる保育園経営者の方も多いのではないでしょうか。2026卒採用を叶える成功のカギは、SNSを活用しつつ「園見学・先輩の声」で園の魅力を伝えながら、学生が求める「安...

【採用担当必見】保育施設のお悩み対策診断。今、あなたの園に必要な対策は?

保育施設の運営にまつわる課題は、採用・定着・園児集客など、園によって本当にさまざまです。一体、自園にとって必要な対策は何なのか?「保育施設のお悩み対策診断」を使って調べてみましょう。 &n...

【採用担当者向けコラム】保育士の意向調査実施マニュアル。来年度に向けた準備のポイント

保育士さんに向けて来年度の就業意思を確認する意向調査では、どんなことに配慮して進めるとよいでしょうか。今後の園の運営や保育士さんの育成に関わることなので、慎重に行なうことが大切です。今回は、意向調査の...

【採用担当者向けコラム】意向調査で「退職希望」を示している保育士の引き止めはできる?

意向調査で退職の希望を示している保育士さんの引き止め方を知りたいと感じる採用担当者の方もいるでしょう。保育士不足が続く中、頼りにしていた保育士さんが抜けてしまうと運営が苦しくなりますよね。今回は、意向...

【2024最新】保育士不足が続く原因は?解消に向けた国・自治体・園の対策も解説

なぜ保育士不足が続くのでしょうか。子育て支援の重要性が増す中で、資格を持ちながらも保育士として就業する人が少ない状況を受け、国や自治体ではさまざまな対策を行なっています。今回は、深刻な社会問題でありな...

【2024年最新】学童保育の補助金はいくら?開業や運営に関わる助成金について

全国的に共働き家庭が増えたことで、小学生の居場所となる学童保育の拡充が求められています。実際に学童保育の開業や運営を目指す場合、国や自治体からいくらの補助金を受け取れるのでしょうか。今回は、学童保育の...

【採用担当者向けコラム】保育士の人材紹介手数料は高い?相場や会社による違いを解説!

保育士採用でも利用される「人材紹介」。手数料が何十万にも上ったという話を聞き、利用を迷っている採用担当者の方もいるかもしれません。今回は、保育士の人材紹介について、手数料の相場と費用が高いと言われる理...

【採用担当者向けコラム】真面目な人ほど急に辞めるのはなぜ?保育士が突然退職する理由と対策

真面目な人から急に辞めると告げられて、「何がよくなかったのか…」と頭を抱える採用担当者の方もいるのではないでしょうか。おとなしい人や優秀で勤勉な保育士さんほど、職場にストレスを抱えているかもしれません...

【採用担当者向けコラム】人材紹介会社が保育士さんを紹介してくれないのはなぜ?原因と対策

人材紹介会社を利用したにもかかわらず「保育士さんを紹介してくれない」と悩みを抱える方はいませんか?採用活動がスムーズに進まないと人材不足が解消されず、運営に支障をきたすケースも。今回は人材紹介会社から...

転職フェア出展は意味がない?採用できない?保育士を集客するためのポイント

多くの保育士さんと出会い、自園の魅力を直接伝えられる「転職フェア」。人材確保のチャンスになる機会ですが、出展しても意味がないのでは、採用できないのではと不安を抱く方もいるでしょう。今回は、転職フェアで...

放課後等デイサービスの職員採用の方法は?求める人材に出会うコツ

保育・福祉業界では人材不足が深刻化しており、放課後等デイサービスについても採用に苦戦する施設があるでしょう。特に児童発達支援管理責任者(児発管)の不足は、全国的に大きな課題となっています。今回は、放課...

時短勤務とは?保育園が導入するメリット・デメリットや注意点

2009年度の育児・介護休業法によって制度化された「時短勤務」。正式には短時間勤務制度と呼ばれ、3歳に満たない子を療育する労働者を対象に多くの方が利用しています。今回は時短勤務の概要や対象者、導入状況...

学童保育の経営に必要な基礎知識!開業の流れや必要コスト、成功のポイント

学童保育の開業を考えている方は、開業の流れやランニングコストの目安を把握しておくことが大切です。学童保育を経営するうえで必要な基礎知識をチェックしていきましょう。今回は、学童保育の経営に関する内容や成...

【採用担当者向けコラム】保育士採用で合同説明会に出展するメリット。成功の秘訣

保育事業者にとって合同説明会への出展には、どのようなメリットがあるのでしょうか。採用の成功率をアップするために、出展を検討する採用担当者の方もいるかもしれません。今回は保育士さん向けの合同説明会の活用...

学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するメリットと注意点。活用するポイント

学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するべきかと悩む事業者の方はいませんか。「手数料が高いのでは?」「希望する人材の紹介が受けられるのか」と不安を抱くこともあるでしょう。今回は、学童保育の採用に人材...

【採用担当者向けコラム】退職代行を使われた時はどうする?保育園に連絡が来た時の対処法

職員から退職代行サービスを利用して退職の申し入れがあった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。連絡が来た時点で直接該当の職員とやり取りすることが難しいため、戸惑ってしまいますよね。今回は退職代行...

ジョハリの窓とは?4つの窓の内容や注意点、具体例をわかりやすく解説

「ジョハリの窓」という自己分析ツールはご存じですか。「開放」「秘密」「盲点」「未知」の4つの窓を用いて、自分や他者からの印象を認識していく手法です。今回は、ジョハリの窓の概要や企業内での導入時の注意点...

今、重要視される「学び直し」は保育士に必要?園側が取り組む具体例

社会人の学び直しが注目されている昨今、雇用側の環境整備が求められます。今回は、保育士の学び直しが必要なのか、園側の取り組みや具体例についてわかりやすく解説します。保育士がやりがいをもって働ける職場を作...

人的資本経営とは?保育園経営に活用するメリットや保育士育成のポイント

人的資本経営とは、企業の人材を「資本」と捉え、人材の価値を高めることで企業価値の向上を目指す経営手法です。近年注目されている経営手法のひとつで、さまざまな企業で導入されています。今回は、人的資本経営の...

学童保育を開業するために必要な資格・条件・補助金制度について徹底解説!

全国的に学童保育の拡充が求められている今、学童保育施設を開業するためには何が必要なのでしょうか。今回は学童保育の開業に必要な条件や手続き、補助金制度などを紹介します。学童保育の開業は主に自治体から業務...

- 同じカテゴリの記事一覧へ

育児・介護休業法の改正点に関するQ&A

育児・介護休業法の改正にともなう、事業者や人事労務の方が気になる疑問や悩みに回答します。

Q1. 職員が介護休業を取得。業務代替要員を確保した場合、利用できる助成金はある?

要件を満たせば、職員が介護休業を取得し職場復帰した場合や、介護のための勤務制限制度を既定の期間で利用した場合に助成金が支給されます。

助成金額は、事業規模にもよりますが、ケースに応じて48万円~72万円ほどが支給されるようです。詳細は、厚生労働省のウェブサイトまたは管轄の労働局に確認しましょう。

Q2. 「柔軟な働き方」の措置として時差出勤を選んだ場合、始業・終業時刻は雇用側が決めてよい?

義務化のねらいは、職員自身が育児の状況に合わせて働き方を選択できるようにすることです。

たとえば「8時~17時」「9時~18時」など複数のパターンを事業者が用意し、職員がその中から自由に選べたり、職員の希望を考慮できたりすることが求められます。

Q3. 「介護離職防止のための雇用環境整備」の「研修の実施」は管理職だけで十分?

厚生労働省の指針では、「少なくとも管理職の者については研修の実施が必要」とされています。

しかし、制度利用をためらわない職場環境をつくるには、介護休業等の制度について全職員が正しく理解することが効果的でしょう。

管理職研修とあわせて、一般職員向けの簡潔な説明会の実施も検討するとよさそうです。

Q4. シフト制でも「柔軟な働き方」措置を適用する必要がある?

シフト制を含む交替制勤務を行う職員も「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象となります。

たとえば、早番(9時~17時)と遅番(13時~21時)がある職場で、育児のために希望した職員には早番勤務のみが選べるようにする対応は「始業時刻等の変更」と認められるでしょう。

なお、単に早番・遅番があるというだけでは十分な対応にはあたりません。

Q5. テレワークが困難な職種で、結果的に職員が利用できなくても導入すれば義務を果たしたことになる?

制度へ対応する義務は、企業や法人単位ではなく、事業所や職種ごとに措置の組み合わせを変えても問題ありません。

保育士のようにテレワークが困難な職種が想定される場合は、ほかの選択肢のなかから、利用可能な措置を2つ以上選択して導入する必要があります。

Q6. 養育両立支援休暇は有給?無給にしてもよい?

「養育両立支援休暇」を取得している期間は、無給としても問題ありません。

ただし、職員への福利厚生や人材定着の観点から、事業所の独自判断で有給とすることは可能です。

もっと働きやすい職場にして、職員の定着率を上げたい!よりよい人材を確保したい!そんな事業者の方は、保育士バンク!にご相談ください。保育園運営について相談

育児・介護休業法の改正を理解して、離職ゼロの人事を目指そう

今回の育児・介護休業法改正は、事業所の運営において、職員の離職防止と人材定着を実現するチャンスです。

2025年4月1日、10月1日の段階的な改正内容を正確に理解し、就業規則の改訂、柔軟な働き方を促進することが、多様な人材が長く働き続けられ、新規採用にもつながるポイントになるでしょう。

職員一人ひとりの事情に寄り添った対応を心がけ、安心して働ける職場環境を構築していきましょう。

保育士バンク!では、人材紹介や求人掲載、シフト・勤怠管理のICT化まで、園の採用・運用を幅広くサポートしています。

「育児・介護休業の代替職員を採用したい」「テレワークにあわせてICTシステムを導入したい」などのご希望にもお答えします。

さまざまな面で保育園運営に課題を感じている事業者の方は、ぜひご相談ください。保育士バンク!に相談出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う職員の福祉に関する法律/e-GOV法令検索出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント/厚生労働省出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内/厚生労働省出典:介護離職防止のための雇用環境整備(令和7年4月1日施行)/厚生労働省出典:両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)/厚生労働省出典:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A/厚生労働省

保育施設の採用課題へのお取組み支援

保育士バンク!からのご提案

- 人材紹介サービス

- 求人広告制作代行

- 就職・転職フェア

- 認知拡大、情報発信支援

保育施設が抱える人材確保や採用課題について、保育士バンク!の担当エージェントがしっかりとサポートいたします。

各サービスへのご質問、採用課題・経営課題についてのご相談についても受け付けております。

人材紹介&求人広告採用のお問合せはこちら

お問合せ&資料ダウンロード

採用課題・経営課題に関する個別ご相談、お問合せはこちらからお願い致します。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)