2025年4月から名称も新たに改正された「子の看護等休暇」。小学校3年生修了までの子が対象になるなど、制度の中身が大幅に拡大されました。そのため、今後は申請が増加することも予想されます。本記事では、2025年4月の改正で特に重要な3つの変更点と、現場の実務で知りたいポイントを解説。さらに、2025年10月から施行される「養育両立支援休暇」との違いについても紹介します。

hearty / stock.adobe.com

hearty / stock.adobe.com

2025年度からどう変わった?「子の看護等休暇」変更ポイント

2025年4月1日から、子育て中の職員がより柔軟に働きやすくなるよう、育児・介護休業法に基づく「子の看護休暇」が大幅に改正され「子の看護等休暇」へと名称も変更されました。

この改正は、仕事と育児の両立を支援し、男女ともに育児に参加しやすい社会を目指すという、厚生労働省の大きなねらいが込められています。

【2025年から】3つの変更点

2025年4月1日の法改正で「子の看護等休暇」の制度は、以下の3つの部分で大きく変更されました。

- 対象者の拡大

- 取得事由の拡大

- 取得対象者の制限撤廃

とくに取得事由(取得する理由)の拡大は、職員の「急な事態への対応」への不安を大きく軽減する改正と言えるでしょう。

急な学級閉鎖などでも、年次有給休暇を使わずに対応できるのは、職員にとって大きいメリットですね。

【基本事項】取得日数と時間単位の設定

小学校3年生修了までの子を養育する職員が「子の看護等休暇」を申し出たとき、事業者は年次有給休暇とは別に、以下の日数の休暇を与えなければならないと定められています。

- 子の人数が1人の場合:1年間に5日まで

- 子の人数が2人以上の場合:1年間に10日まで

この取得可能日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)は、今回の法改正でも変更はありません。

また、この休暇制度は、原則として時間単位で取得することが可能です。

取得可能な最小単位は事業者が定めることができますが、柔軟な利用のため、1日の勤務時間を分割して取得できるように、配慮する必要があります。

【基本事項】休暇取得する場合は有給?無給?

法定上「子の看護等休暇」を有給にする義務はありません。

育児・介護休業法では、取得は職員の権利として認めていますが、取得期間の賃金(給与)の有無は、各事業事業所ごとに定めることができます。

事業者の判断で無給とすることは可能ですが、福利厚生の観点から独自に「子の看護等休暇」を有給としている企業や法人もあるようです。

就業規則で「無給」と定めた場合は、その旨を職員に正確に周知する必要があるでしょう。勤怠管理について相談したい

お問合せ&資料ダウンロード

採用課題・経営課題に関する個別ご相談受付やサービスガイドなどの資料DLはこちらからどうぞ。

まずはお気軽にお問合せください!

【変更点1】何歳まで?対象者の拡大

子の対象年齢が「小学校3年生修了まで」に変更

改正後(2025年4月から)

小学校3年生修了まで

これまでは、小学校に入学すると同時に「子の看護等休暇」は利用できなくなっていましたが、改正により、小学校3年生を修了する年度の3月31日まで利用できるようになりました。

具体的には、子が9歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象となります。たとえば、4月1日生まれの子どもの場合は、10歳の誕生日を迎える年度の3月31日までとなります。

労務上の注意ポイント

事業者としては、小学校3年生までの子を持つ職員に対して、この新しい制度内容をしっかりと周知することが大切です。

とくに「何歳まで使えるか」「いつまで使えるか」は、育児中の職員が最も気にする点の一つです。制度の導入にあたっては、就業規則を改正して職員に周知する義務があります 。

個別に周知する際は、それぞれの子の年齢を確認し「〇〇年3月31日まで」など具体的な日付を確認できると、より親切かもしれません。

【変更点2】看護以外も対象!取得事由の拡大

Rummy-Rummy / stock.adobe.com

Rummy-Rummy / stock.adobe.com

取得事由に「学級閉鎖等」「入園・卒園式」が追加

改正後(2025年4月から)

以下の取得理由で「子の看護等休暇」が使えます。

(1)病気・けが

(2)予防接種・健康診断

(3)感染症にともなう学級閉鎖など

(4)入園(入学)式・卒園式

今回の改正で「子の看護等休暇」の取得事由(取得する理由)が大幅に拡大されました。

従来の病気や予防接種といった「看護・健康管理」に加え、感染症にともなう学級閉鎖などや、入園・入学式、卒園式といった「子の成長に関わる重要な行事」が対象に追加されています。

とくに、感染症による学級閉鎖は突然発生するため、子育て中の職員にとっては大きな悩みの種でした。

この改正により、突然の事態にも柔軟に対応できるようになり、共働きの職員でも仕事と育児の両立がより現実的になりそうです。

労務上の注意ポイント

新たに「感染症にともなう学級閉鎖」や「入園(入学)式、卒園式」にも取得できるようになりますが、授業参観や運動会に参加する場合は、取得事由として認められません。

とはいえ、法を上回る措置として、事業者が独自の判断で取得できるようにすることは問題ありません。

また、制度の変更にともなって、休暇取得の申請書を運用している場合は見直しを行い、職員が新しい事由で申請しやすい環境を整える必要があるでしょう。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

選択済みの市区町村

【変更点3】取得対象者の制限が撤廃

「勤続6カ月未満」の職員を対象から除外する規定が撤廃

改正後(2025年4月から)

勤続期間による除外を撤廃。

これにより入職・入社6カ月以内の職員も対象に。

これまでの看護休暇は、継続雇用期間が6カ月以上の職員に限定されていましたが、2025年の改定により、雇用期間の制限がなくなり、勤続6カ月未満でも「子の看護等休暇」の取得対象になりました。

子育て中の方も安心して新しい職場で働き始められるため、転職が活発になり経験者の採用にもつながりそうです。この制限撤廃は、労使協定の有無に関わらず適用されます。

労務上の注意ポイント

雇用の継続期間による除外規定は撤廃されますが「週の所定労働日数が2日以下の職員」は、例外とすることができます。

また、この制度は時間単位での取得が可能ですが、これにも一部例外があります。

これは、時間単位の取得がむずかしい業務についている職員は、時間単位での利用から外すことができるという措置です。

時間単位での取得から除外する業務については、あらかじめ労使協定で具体的に定める必要があります。ただし、これに該当する場合でも、1日単位での取得は拒否できません。

読んでおきたいおすすめ記事

【採用担当者向けコラム】保育学生はここを見る!新卒採用につながるSNS活用術と「選ばれる園」になる3つの条件

この時期でも、保育士の新卒採用に悩んでいる保育園経営者の方も多いのではないでしょうか。2026卒採用を叶える成功のカギは、SNSを活用しつつ「園見学・先輩の声」で園の魅力を伝えながら、学生が求める「安...

【採用担当必見】保育施設のお悩み対策診断。今、あなたの園に必要な対策は?

保育施設の運営にまつわる課題は、採用・定着・園児集客など、園によって本当にさまざまです。一体、自園にとって必要な対策は何なのか?「保育施設のお悩み対策診断」を使って調べてみましょう。 &n...

【採用担当者向けコラム】保育士の意向調査実施マニュアル。来年度に向けた準備のポイント

保育士さんに向けて来年度の就業意思を確認する意向調査では、どんなことに配慮して進めるとよいでしょうか。今後の園の運営や保育士さんの育成に関わることなので、慎重に行なうことが大切です。今回は、意向調査の...

【採用担当者向けコラム】意向調査で「退職希望」を示している保育士の引き止めはできる?

意向調査で退職の希望を示している保育士さんの引き止め方を知りたいと感じる採用担当者の方もいるでしょう。保育士不足が続く中、頼りにしていた保育士さんが抜けてしまうと運営が苦しくなりますよね。今回は、意向...

【2024最新】保育士不足が続く原因は?解消に向けた国・自治体・園の対策も解説

なぜ保育士不足が続くのでしょうか。子育て支援の重要性が増す中で、資格を持ちながらも保育士として就業する人が少ない状況を受け、国や自治体ではさまざまな対策を行なっています。今回は、深刻な社会問題でありな...

【2024年最新】学童保育の補助金はいくら?開業や運営に関わる助成金について

全国的に共働き家庭が増えたことで、小学生の居場所となる学童保育の拡充が求められています。実際に学童保育の開業や運営を目指す場合、国や自治体からいくらの補助金を受け取れるのでしょうか。今回は、学童保育の...

【採用担当者向けコラム】保育士の人材紹介手数料は高い?相場や会社による違いを解説!

保育士採用でも利用される「人材紹介」。手数料が何十万にも上ったという話を聞き、利用を迷っている採用担当者の方もいるかもしれません。今回は、保育士の人材紹介について、手数料の相場と費用が高いと言われる理...

【採用担当者向けコラム】真面目な人ほど急に辞めるのはなぜ?保育士が突然退職する理由と対策

真面目な人から急に辞めると告げられて、「何がよくなかったのか…」と頭を抱える採用担当者の方もいるのではないでしょうか。おとなしい人や優秀で勤勉な保育士さんほど、職場にストレスを抱えているかもしれません...

【採用担当者向けコラム】人材紹介会社が保育士さんを紹介してくれないのはなぜ?原因と対策

人材紹介会社を利用したにもかかわらず「保育士さんを紹介してくれない」と悩みを抱える方はいませんか?採用活動がスムーズに進まないと人材不足が解消されず、運営に支障をきたすケースも。今回は人材紹介会社から...

転職フェア出展は意味がない?採用できない?保育士を集客するためのポイント

多くの保育士さんと出会い、自園の魅力を直接伝えられる「転職フェア」。人材確保のチャンスになる機会ですが、出展しても意味がないのでは、採用できないのではと不安を抱く方もいるでしょう。今回は、転職フェアで...

放課後等デイサービスの職員採用の方法は?求める人材に出会うコツ

保育・福祉業界では人材不足が深刻化しており、放課後等デイサービスについても採用に苦戦する施設があるでしょう。特に児童発達支援管理責任者(児発管)の不足は、全国的に大きな課題となっています。今回は、放課...

時短勤務とは?保育園が導入するメリット・デメリットや注意点

2009年度の育児・介護休業法によって制度化された「時短勤務」。正式には短時間勤務制度と呼ばれ、3歳に満たない子を療育する労働者を対象に多くの方が利用しています。今回は時短勤務の概要や対象者、導入状況...

学童保育の経営に必要な基礎知識!開業の流れや必要コスト、成功のポイント

学童保育の開業を考えている方は、開業の流れやランニングコストの目安を把握しておくことが大切です。学童保育を経営するうえで必要な基礎知識をチェックしていきましょう。今回は、学童保育の経営に関する内容や成...

【採用担当者向けコラム】保育士採用で合同説明会に出展するメリット。成功の秘訣

保育事業者にとって合同説明会への出展には、どのようなメリットがあるのでしょうか。採用の成功率をアップするために、出展を検討する採用担当者の方もいるかもしれません。今回は保育士さん向けの合同説明会の活用...

学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するメリットと注意点。活用するポイント

学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するべきかと悩む事業者の方はいませんか。「手数料が高いのでは?」「希望する人材の紹介が受けられるのか」と不安を抱くこともあるでしょう。今回は、学童保育の採用に人材...

【採用担当者向けコラム】退職代行を使われた時はどうする?保育園に連絡が来た時の対処法

職員から退職代行サービスを利用して退職の申し入れがあった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。連絡が来た時点で直接該当の職員とやり取りすることが難しいため、戸惑ってしまいますよね。今回は退職代行...

ジョハリの窓とは?4つの窓の内容や注意点、具体例をわかりやすく解説

「ジョハリの窓」という自己分析ツールはご存じですか。「開放」「秘密」「盲点」「未知」の4つの窓を用いて、自分や他者からの印象を認識していく手法です。今回は、ジョハリの窓の概要や企業内での導入時の注意点...

今、重要視される「学び直し」は保育士に必要?園側が取り組む具体例

社会人の学び直しが注目されている昨今、雇用側の環境整備が求められます。今回は、保育士の学び直しが必要なのか、園側の取り組みや具体例についてわかりやすく解説します。保育士がやりがいをもって働ける職場を作...

人的資本経営とは?保育園経営に活用するメリットや保育士育成のポイント

人的資本経営とは、企業の人材を「資本」と捉え、人材の価値を高めることで企業価値の向上を目指す経営手法です。近年注目されている経営手法のひとつで、さまざまな企業で導入されています。今回は、人的資本経営の...

学童保育を開業するために必要な資格・条件・補助金制度について徹底解説!

全国的に学童保育の拡充が求められている今、学童保育施設を開業するためには何が必要なのでしょうか。今回は学童保育の開業に必要な条件や手続き、補助金制度などを紹介します。学童保育の開業は主に自治体から業務...

- 同じカテゴリの記事一覧へ

2025年10月から!「養育両立支援休暇」について

maru54 / stock.adobe.com

maru54 / stock.adobe.com

2025年10月1日からは、さらに改正が加わった育児・介護休業法が施行されました。

これにより、3歳から小学校就学前の子を養育する職員の「育児期の柔軟な働き方を実現するための措置」が拡充されています。

この新しい措置のなかで導入可能になった制度の一つが「養育両立支援休暇」です。

「柔軟な働き方を実現するための措置」とは?

2025年10月1日から、3歳から小学校就学前の子を養育する職員に対し、事業者が以下の5つの措置の中から2つ以上を選択したうえで、職員に利用を呼びかけることが義務付けられました。

- 始業時刻等の変更

- テレワーク等(10日以上/月)

- 保育施設の設置運営等( ベビーシッターの手配・費用の補助)

- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)

- 短時間勤務制度

「養育両立支援休暇」は、この5つの選択肢のなかの一つです。そのため、必ずしも「養育両立支援休暇」を導入しなくてはいけないわけではありません。

ただし事業者としては、職員のニーズを把握した上で、適切な措置を導入する努力義務があります。

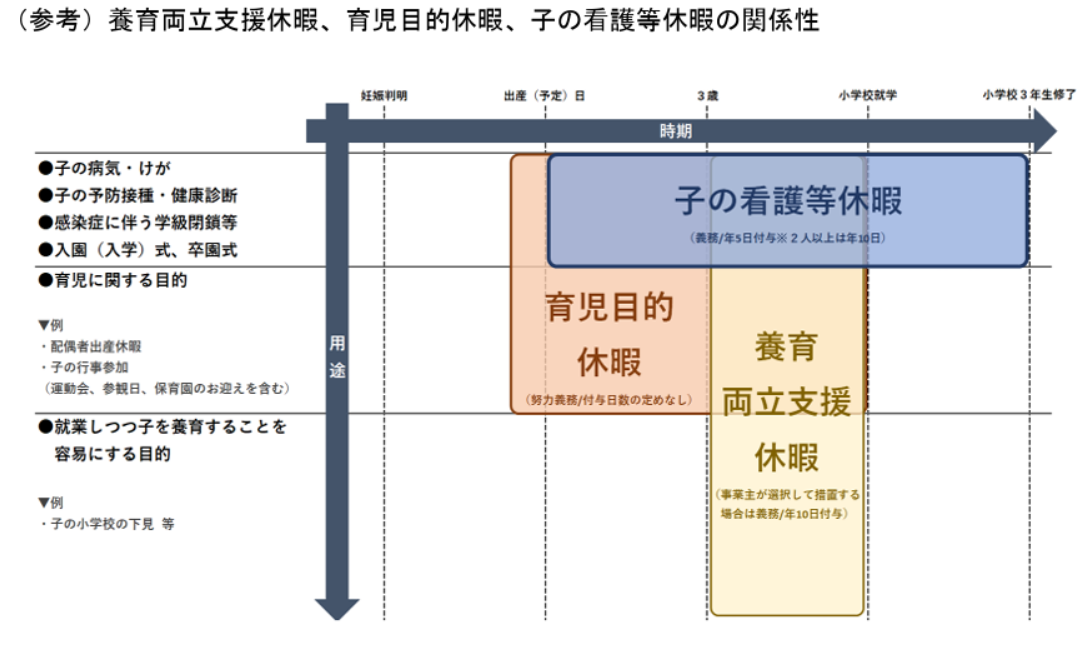

「養育両立支援休暇」と「子の看護等休暇」との違い

「養育両立支援休暇」は、3歳から小学校就学前の子を養育しながら働く職員に付与できる休暇です。

付与日数 1年間に10日以上の日数を付与する必要がある

取得単位 原則として時間単位での利用が可能

利用目的 「育児にまつわる用件」であれば用途を問わず利用可能

利用目的の一例として、以下のような幅広い育児にまつわるニーズに適用が可能です。

- 習い事の送迎や行事への参加

- 保育園や小学校の個人面談、説明会、家庭訪問

- 就学前健診や学校見学

- 短時間の送迎や私的な育児関連の用事

- 配偶者の出産や妊婦検診などにまつわる付き添い・対応

「子の看護等休暇」との具体的な違いは、以下の図で確認しましょう。

出典:育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説/厚生労働省

出典:育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説/厚生労働省

このように見てみると、利用用途が広いのが「養育両立支援休暇」、利用できる子の年齢幅が広いのが「子の看護等休暇」という特徴があるようです。

労務上の注意ポイント

「養育両立支援休暇」を導入した場合は、すでに失効してしまった年次有給休暇(失効有休)を積み立てて、充てることも可能です。

もし職員によって、この失効した有休が規定の10日に満たない場合は、事業者は不足分の日数を別途「養育両立支援休暇」として付与して、トータルで10日の取得が可能なように対応しなければなりません。

また事業者は、職員の子が3歳になるまでの適切な時期に、制度について一人ひとりに説明し、利用の意向を確認する義務があります。

この制度の周知にあたって、職員が制度の利用をためらったり、誤解したりするような伝え方をするのは禁じられています。

職員への伝え方Goodパターン

職員への伝え方Badパターン

子の看護等休暇に関するQ&A

経営者や人事労務の方が、実務や制度導入にあたって気になる疑問に答えます。

Q1. 職員が年次有給休暇ではなく「子の看護等休暇」を使いたいと申し出た場合、拒否できる?

「子の看護等休暇」は、年次有給休暇とは別に取得が義務付けられた休暇です。

職員が法律で認められた事由にもとづいてこの休暇を選択した場合、事業者は職員の意思に反して年次有給休暇への変更を命じたり、申し出を拒んだりすることは違法となります。

Q2. 授業・保育参観や運動会で「子の看護等休暇」は使える?

法改正で取得事由が拡大されましたが、授業参観や運動会は「子の看護等休暇」の利用する事由にはあたりません 。

上記の事由以外の行事を認める場合は、園が独自の特別措置として就業規則に規定する必要があります。

また、これらの取得希望が多ければ「養育両立支援休暇」を導入するという手段もあるでしょう。

Q3. 休暇取得申請は口頭で受けてもOK?

法律上、厳密な形式は定められていませんが、労務管理の観点から書面での申請が推奨されています。

当日、急な休みで電話やメールなどでの申出があった場合でも、出勤後に所定の申請書を提出してもらう運用ができればよいでしょう。

書面やデータなどで管理すれば、取得事由の確認と年間の取得上限日数を正確に把握でき、労務管理の向上にもつながります。

申請書のひな型は、厚生労働省のページからダウンロードすることが可能です。厚生労働省からダウンロード

Q4. 義務付けられた「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取と配慮」の「配慮」とは?

この場合に求められている「配慮」とは、職員から聴取した仕事と育児の両立に関する意向を踏まえ、事業者が業務の状況に応じて就業条件を柔軟に定めるよう検討することです。

検討の結果、なんらかの措置を行うかどうかは事業者が決定できますが 、職員の意向をかなえるのが難しい場合は、その理由を説明する必要があります。

具体的な配慮の例には、勤務時間帯・勤務地の調整、業務量の調整、両立支援制度の利用期間の見直しなどがあります。

Q5. 職員の定着率と新規採用に力を入れたい。この制度をどう活かせる?

「子の看護等休暇」の改正を職員定着や採用の強化に活かせれば、雇用する側にもされる側にもメリットになりますね。

この制度は、法律で義務付けられた「小学校3年生修了まで」という対象範囲や「入園・入学・卒園式、学級閉鎖」といった取得事由にとどまらず、事業所独自の優遇措置を設けることが可能です。

たとえば、休暇を有給にする、授業参観や運動会などの行事でも取得可能とするといった対応が考えられそうです、

これら独自の措置を周知すれば職員の満足度と定着率が向上し、求人情報やSNSのリクルート関連投稿で積極的にアピールすると、採用にも効果がありそうです。採用やSNSマーケに

関する相談はこちら!出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント出典:育児・介護休業法令和6年(2024年)改正内容の解説/厚生労働省出典:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内出典:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)

働きやすい職場をめざす「子の看護等休暇」の法改正を理解しよう

2025年4月と10月に段階的に施行される育児・介護休業法の改正は、職員の仕事と育児の両立を大きく支援します。

「子の看護等休暇」の対象拡大や、10月からの「養育両立支援休暇」を理解して働きやすい職場環境を整えていくことは、職員の定着率や人材採用の向上にも効果を発揮しそうです。

職員と事業者が互いに活用できる制度をしっかり見直し、職場の魅力向上に活かしましょう。

保育士バンク!では、人材紹介や求人掲載、シフト・勤怠管理のICT化まで、園の採用・運用を幅広くサポートしています。

さまざまな面で保育園運営に課題を感じている事業者の方は、ぜひご相談ください。保育士バンク!に相談する

保育施設の採用課題へのお取組み支援

保育士バンク!からのご提案

- 人材紹介サービス

- 求人広告制作代行

- 就職・転職フェア

- 認知拡大、情報発信支援

保育施設が抱える人材確保や採用課題について、保育士バンク!の担当エージェントがしっかりとサポートいたします。

各サービスへのご質問、採用課題・経営課題についてのご相談についても受け付けております。

人材紹介&求人広告採用のお問合せはこちら

お問合せ&資料ダウンロード

採用課題・経営課題に関する個別ご相談、お問合せはこちらからお願い致します。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)