保育園を売却する方法は、運営形態(社会福祉法人・株式会社・NPO法人など)によって大きく異なります。認可保育園や認可外保育園の違いによっても、行政への申請の有無や手続き内容が変わるでしょう。今回は、保育園の売却方法や市場規模、相場の目安、進め方の手順、失敗しないための注意点まで徹底解説します。保育園の売却に関するよくある質問もまとめました。

保育園の売却を考えるタイミングとは?経営者が直面する課題と選択

保育園を運営してきた経営者にとって、「このまま続けていけるだろうか」という漠然とした不安が、年々重くのしかかってくることでしょう。

これまで続けてきた保育園運営に、そろそろ“節目”が訪れているのではないか…そんな思いがよぎる瞬間は、どの経営者にも少なからずあるかもしれません。

保育園の売却を考える主なきっかけについて詳しく見ていきましょう。

後継者がいない

理事長や代表者が高齢化するなかで、園を託す相手がいないことが深刻な問題に。

子どもや親族が継がず、法人内にも適任者がいないケースでは、継続が難しいこともあるでしょう。

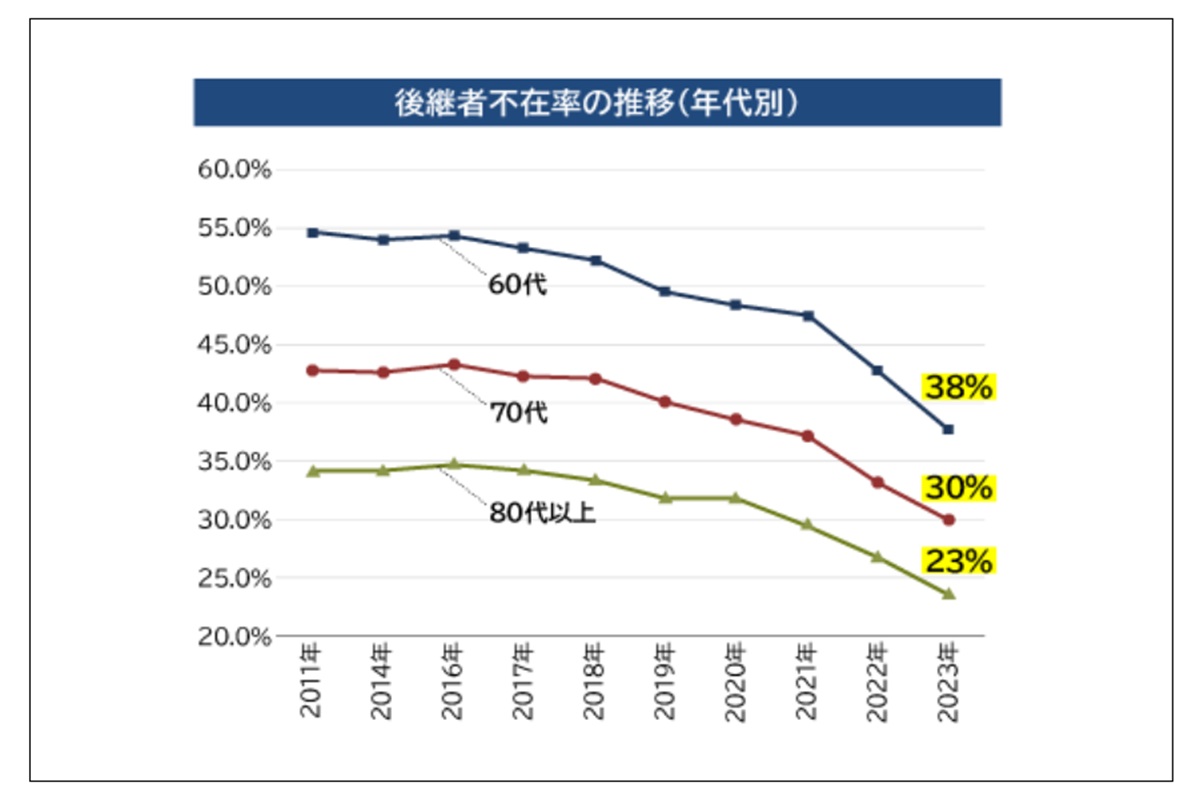

中小企業庁の調査によれば、経営者の高齢化が進むなかでも、「後継者が決まっていない」企業の割合は依然として高い状況です。

2023年時点で60代経営者の約38%、70代で30%、80代以上でも23%が後継者未定という結果が示されています。

引用:高齢の経営者における後継者不在率も改善しているが、依然として高い水準/中小企業庁

こうした傾向は保育園経営にも当てはまり、個人法人を問わず、将来的な承継の見通しが立たないことが「売却」を検討する一因となっていると考えられます。

保育士の人材確保が困難

全国的な保育士不足により、希望人数を採用できず、職員の負担が増大するケースも少なくありません。

厚生労働省の統計によれば、2025年1月時点の保育士の有効求人倍率は 3.78倍に達しており、前年同月の3.54倍より0.24ポイント上昇しています。

これは 全職種平均の1.34倍を大きく上回る水準で、依然として保育士の人材確保が難しい状況であることがわかります。

離職も相次ぎ、現場の運営自体が困難になることで、売却という選択肢を現実的に考える園もあるでしょう。

少子化やICT導入による運営の複雑化

少子化の加速は、保育園経営に大きな影響を及ぼしています。

厚生労働省が2025年6月に発表した人口動態統計(速報値)によると、2024年の出生数は68万6,061人と、初めて70万人を下回りました。前年比では5.7%の減少となり、深刻な水準です。

こうした状況のなかで地域によっては園児募集が難航し、定員割れが慢性化しつつある保育園も出始めています。

また、保育の質向上やICTの導入、行政監査への対応など、運営に求められる業務は年々複雑化し、現場の負担も増加している恐れがあります。

特に政府は、2025年度中に全国すべての保育施設等におけるICT端末導入率100%を目標としています。

こうした流れは効率化につながる一方で、

- ICTの使い方に慣れること

- アプリや機器の管理

- 新たな制度に対応する準備

など、中小規模の園では対応の負担が重くなる場合もあります。

このように、「子どもの数の減少」と「ICT対応の複雑さ」が同時に進むなか、これまでの体制のままでは安定した運営が難しい園もあるでしょう。

その結果、将来的な不安を抱える経営者が「売却」や事業承継といった選択肢を検討するケースが増えていることが考えられます。

お問合せ&資料ダウンロード

採用課題・経営課題に関する個別ご相談受付やサービスガイドなどの資料DLはこちらからどうぞ。

まずはお気軽にお問合せください!

保育園は売却の市場規模と今後の保育ニーズ

保育園を売却する際に、まず知っておきたいのが市場規模や保育ニーズの変化です。

データをもとに詳しく見ていきましょう。

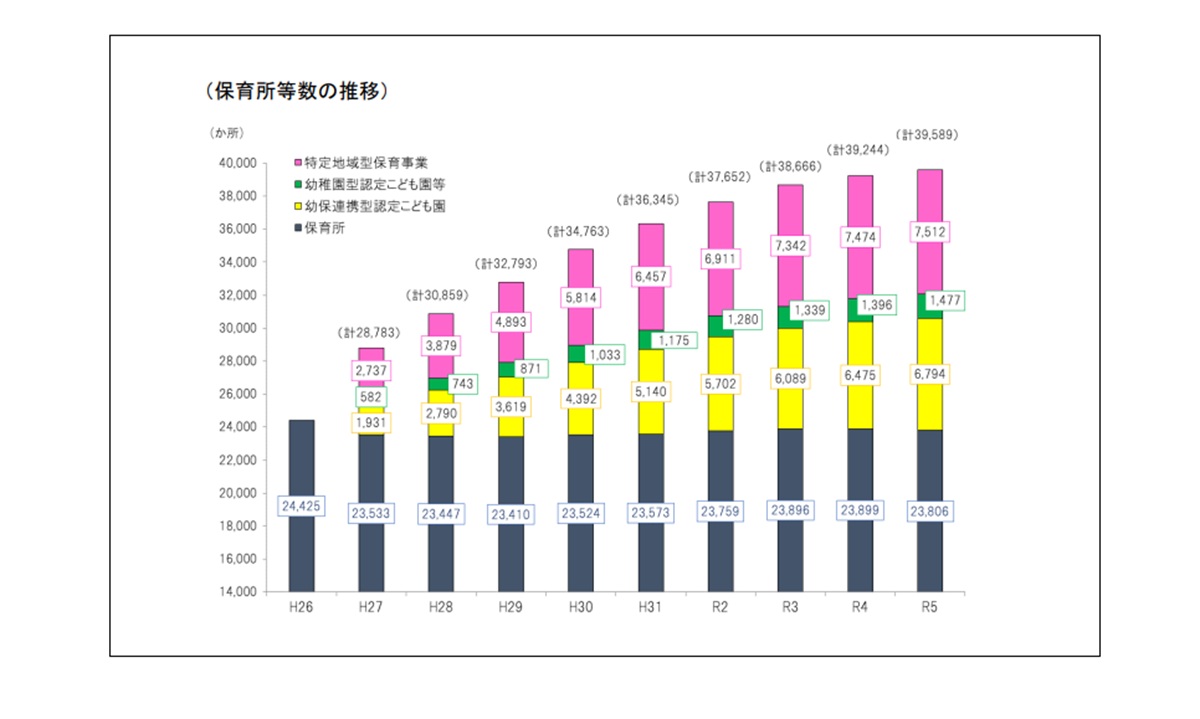

全国の保育施設数はこの10年で約1.4倍に増加

まずは、全国の保育施設数の推移を見てみましょう。

以下は、2014年(平成26年)から2024年(令和6年)にかけての保育施設数の推移を示したものです。

2024年時点で、全国の保育施設数は39,805カ所にのぼっており、10年前の2014年(24,425カ所)から約1.6倍に増加しています。

引用:保育を取り巻く状況について/厚生労働省

引用:保育を取り巻く状況について/厚生労働省

このような状況は、保育の受け皿整備が全国的に進められてきた結果といえるでしょう。

内訳を見ると、保育所だけでなく、幼保連携型認定こども園や地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育など)の施設も大きく増加しています。

なお、地域型保育は2015年以降、特に増加が著しく、保育制度の多様化が進んでいることがわかります。

これは、2015年に施行された「子ども・子育て支援新制度」により、小規模保育や家庭的保育などが「地域型保育事業」として制度化されたことが背景にあります。

制度により、市町村による利用調整や契約に基づき、公定価格による給付(地域型保育給付)が受けられる仕組みが整えられ、安定した収入が見込めるようになりました。

その結果、中小企業や異業種を含む民間事業者の参入が進み、地域の多様なニーズに応じた保育サービスの提供が広がったのです。

2025年に保育需要がピークを迎えた後、減少へ

保育施設数が増え続ける一方で、保育ニーズそのものは今後減少に転じる可能性があるという予測も出ています。

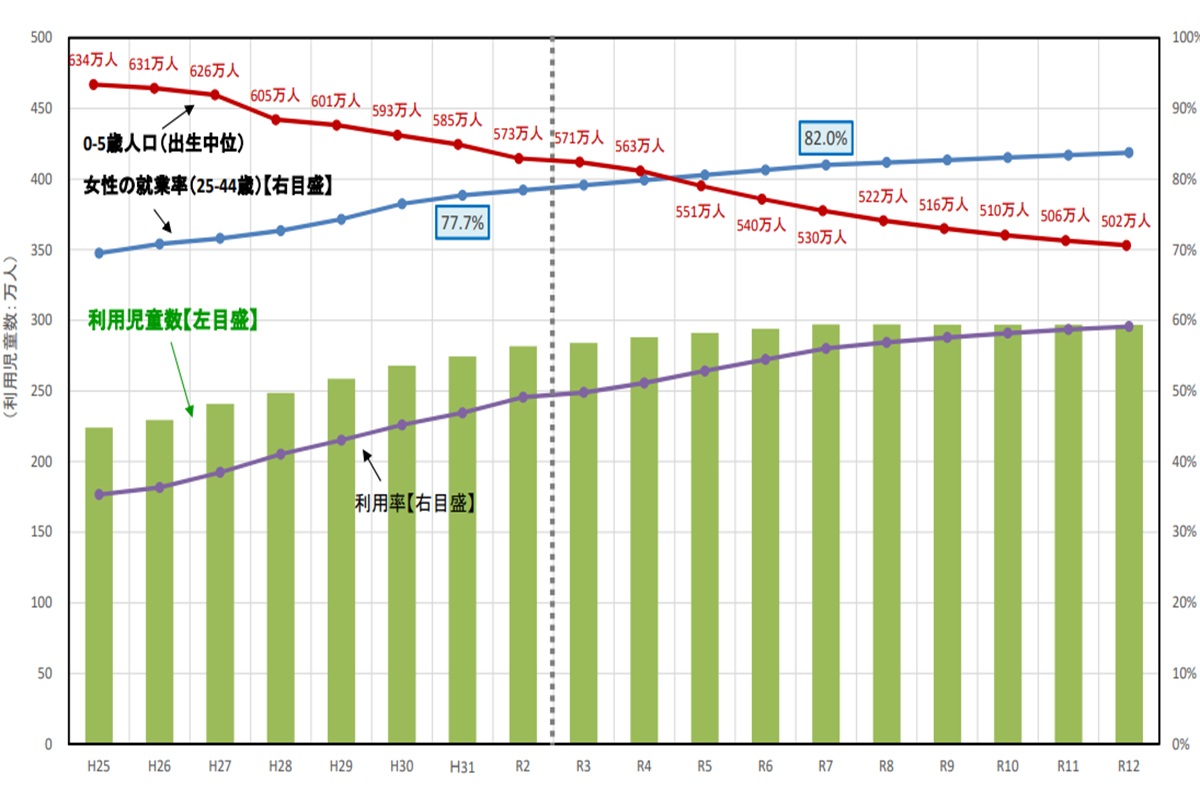

2021年(令和3年)に厚生労働省が公表したデータによれば、保育所の利用児童数は2025年(令和7年)にピークを迎え、その後は緩やかに減少していくことが予想されています。

引用:保育を取り巻く状況について/厚生労働省

この推計は、0〜5歳の年齢人口をもとに、女性(25〜44歳)の就業率や保育所等の利用状況を踏まえて算定されたものです。

つまり、子どもの数が減少すれば、当然ながら保育所の利用児童数も減っていくことになります。

こうした変化のなかで、「このまま運営を続けていけるのか」と不安を感じる経営者の方も少なくありません。

しかし、需要の減少や競争の激化は、決して“終わり”ではなく、園の未来を見据えた新たな選択をするきっかけになるかもしれません。

たとえば、これまで築いてきた保育の環境や理念を、同じ想いを持った別の運営者に引き継ぐことで、子どもたちへの保育が途切れることなく続いていくでしょう。

実際に、保育園のM&Aや事業承継は年々注目が高まっており、信頼できる譲渡先を見つけやすい環境が少しずつ整いつつあります。

専門の仲介会社や支援機関のサポートを受け、園の想いや運営方針を理解してくれる相手に託すことも考えてみましょう。

保育園の譲渡の相談をしたい保育園は売却できる?運営主体ごとの承継方法

保育園の売却を検討し始めたとき、「そもそも保育園って売却できるの?」「どんな手続きが必要なの?」と、不安を感じる方もいるかもしれません。

保育園は運営の主体や施設の種類によって、売却や引き継ぎが可能です。

ただし、その進め方は施設の種類によって大きく異なります。

まずは、保育園の主な種類と、それぞれの運営主体について確認しておきましょう。

| 種類 | 内容 | 主な運営主体 |

|---|---|---|

| 認可保育園 | 自治体の基準を満たし、認可を受けて運営される保育園。公費で運営され、定員は原則20人以上。 | 社会福祉法人、NPO法人、株式会社など |

| 認可外保育園 | 自治体の認可を受けていない保育施設の総称。施設基準や運営形態は多様。 | 株式会社、NPO法人、個人など |

| 企業主導型保育所 | 企業が設置・運営する保育施設。多様な働き方に対応しやすく、助成制度も整っている。 | 株式会社、企業団体など |

| 小規模保育事業(A型など) | 地域型保育事業の一種。定員6〜19人で0〜2歳児を対象にした施設。 | 社会福祉法人、NPO法人、株式会社など |

| 認定こども園 | 教育と保育を一体的に提供するための保育園と幼稚園の両方を兼ね備えた施設。 | 学校法人、社会福祉法人、地方公共団体など |

上記のように、保育施設にはさまざまな種類と運営形態があり、それぞれ売却や承継の進め方が異なります。

次に、代表的な運営法人ごとに、どのような方法で売却・引き継ぎが行われているのかを具体的に見ていきましょう。

社会福祉法人の保育園

社会福祉法人が運営する保育園(代表例:認可保育園、小規模保育、認定こども園)の多くは、営利を目的としない非営利法人です。

社会福祉法人の事業譲渡は「代表理事や理事メンバーの交代により、新しい運営者に事業運営を引き継いでもらう」というのが譲渡方法となります。

この場合は、保育事業の所管自治体(都道府県や市区町村)への事前相談や承認手続きが必須です。

施設や職員、利用者への影響を最小限にするため、行政との十分な協議・調整を重ねる必要がある点に注意しましょう。

株式会社・NPO法人の保育園

株式会社やNPO法人などの保育園(代表例:認可保育園、認可外保育園、企業主導型保育所)は、事業としての売却が可能です。

- 会社ごと売却する「株式譲渡」

- いくつか運営している事業のなかから保育園事業だけを売る「事業譲渡」

のいずれかを選び、買い手との合意のもとM&Aが行われます。

この場合、売却額や条件を相談しながら進めることができるため、収益性や成長性が評価されるポイントでしょう。

【補足ポイント】認可保育園・認可外保育園の違いと承継時の注意点

認可保育園は、自治体の認可のもとで運営されているため、譲渡時には自治体の承認や再申請手続きが必要となります。

運営主体が変わるだけでなく、施設運営の方針が変わる場合は、保育内容の審査が長期化することもあるため注意しましょう。

一方、認可外保育園は、行政の許認可が不要な場合が多く、比較的自由に譲渡・M&Aを行いやすいという特徴があります。ただし、保護者や職員への周知・引き継ぎの丁寧さは重要です。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

選択済みの市区町村

保育園の売却相場は?

保育園の売却を考えるうえで、多くの方が気になるのが「いくらで売れるのか」という料金面でしょう。

実際の売却価格には決まった基準があるわけではなく、運営形態(法人種別)や施設の規模、立地、財務状況、自治体との契約内容などによって異なります。

とはいえ、ある程度の目安を知っておくことは、売却の検討や準備を進めるうえで重要です。

保育園の売却価格の相場について解説します。

社会福祉法人の保育園は「売却」ではなく「譲渡」が基本

社会福祉法人は、先述の通り、営利を目的としない法人です。そのため、法人や施設そのものを「売却」して金銭を得るという仕組みにはなっていません。

これは「基本財産(建物・土地・園舎など)」が国や自治体からの補助金で整備されていることが多く、自由に売買できない事情があることも抑えておきましょう。

株式会社やNPO法人の保育園は「売却」が可能

株式会社やNPO法人が運営している保育園であれば、売却してお金を得ることができます。

売却価格は、園の財産(建物・設備など)や利益の状況などをもとに計算されます。

たとえば、年間で800万円の営業利益が出ている保育園の場合、その 2年〜4年分程度の利益(1,600万〜3,200万円)を目安に査定されるケースがあるようです。

これに加えて、不動産(建物・土地)や備品などの資産価値、または地域性・契約条件なども考慮され、最終的な売却価格は、おおよそ2,000万〜4,500万円程度になることが考えられます。

以下のように売上価格を踏まえて希望価格を設定する方法もあります。

| 業態 | 年間売上規模 | 希望価格帯 |

|---|---|---|

| 小規模認可保育園(単独拠点) | 約5,800万円 | 約1,500万円 |

| 小規模認可保育園(複数拠点) | 約3〜3.5億円 | 5億円以上 |

| 認可外保育園 | 約400万〜1,400万円 | 100万円台(要相談) |

| 企業主導型保育園 | 約3,800万円 | 約2,000万円 |

ただし、上記はあくまでも一例のため、利益が少なかったり人手不足が深刻だったり、立地が不便な場合は、金額が低くなることもあるでしょう。

詳しい相場については地域の市場感によっても異なるため、ネクストビートにご相談ください!

ネクストビートは「保育園M&A・事業承継を専門に支援するマッチング」のサポートをさせていただきます!

譲りたい保育園と引き継ぎたい事業者を繋ぎ、想いを次世代に継承します。新設を目指す方のスタートアップ支援も可能。無料相談受付中。

保育園の売却について相談したい

読んでおきたいおすすめ記事

【採用担当者向けコラム】保育学生はここを見る!新卒採用につながるSNS活用術と「選ばれる園」になる3つの条件

この時期でも、保育士の新卒採用に悩んでいる保育園経営者の方も多いのではないでしょうか。2026卒採用を叶える成功のカギは、SNSを活用しつつ「園見学・先輩の声」で園の魅力を伝えながら、学生が求める「安...

【採用担当必見】保育施設のお悩み対策診断。今、あなたの園に必要な対策は?

保育施設の運営にまつわる課題は、採用・定着・園児集客など、園によって本当にさまざまです。一体、自園にとって必要な対策は何なのか?「保育施設のお悩み対策診断」を使って調べてみましょう。 &n...

【採用担当者向けコラム】保育士の意向調査実施マニュアル。来年度に向けた準備のポイント

保育士さんに向けて来年度の就業意思を確認する意向調査では、どんなことに配慮して進めるとよいでしょうか。今後の園の運営や保育士さんの育成に関わることなので、慎重に行なうことが大切です。今回は、意向調査の...

【採用担当者向けコラム】意向調査で「退職希望」を示している保育士の引き止めはできる?

意向調査で退職の希望を示している保育士さんの引き止め方を知りたいと感じる採用担当者の方もいるでしょう。保育士不足が続く中、頼りにしていた保育士さんが抜けてしまうと運営が苦しくなりますよね。今回は、意向...

【2024最新】保育士不足が続く原因は?解消に向けた国・自治体・園の対策も解説

なぜ保育士不足が続くのでしょうか。子育て支援の重要性が増す中で、資格を持ちながらも保育士として就業する人が少ない状況を受け、国や自治体ではさまざまな対策を行なっています。今回は、深刻な社会問題でありな...

【2024年最新】学童保育の補助金はいくら?開業や運営に関わる助成金について

全国的に共働き家庭が増えたことで、小学生の居場所となる学童保育の拡充が求められています。実際に学童保育の開業や運営を目指す場合、国や自治体からいくらの補助金を受け取れるのでしょうか。今回は、学童保育の...

【採用担当者向けコラム】保育士の人材紹介手数料は高い?相場や会社による違いを解説!

保育士採用でも利用される「人材紹介」。手数料が何十万にも上ったという話を聞き、利用を迷っている採用担当者の方もいるかもしれません。今回は、保育士の人材紹介について、手数料の相場と費用が高いと言われる理...

【採用担当者向けコラム】真面目な人ほど急に辞めるのはなぜ?保育士が突然退職する理由と対策

真面目な人から急に辞めると告げられて、「何がよくなかったのか…」と頭を抱える採用担当者の方もいるのではないでしょうか。おとなしい人や優秀で勤勉な保育士さんほど、職場にストレスを抱えているかもしれません...

【採用担当者向けコラム】人材紹介会社が保育士さんを紹介してくれないのはなぜ?原因と対策

人材紹介会社を利用したにもかかわらず「保育士さんを紹介してくれない」と悩みを抱える方はいませんか?採用活動がスムーズに進まないと人材不足が解消されず、運営に支障をきたすケースも。今回は人材紹介会社から...

転職フェア出展は意味がない?採用できない?保育士を集客するためのポイント

多くの保育士さんと出会い、自園の魅力を直接伝えられる「転職フェア」。人材確保のチャンスになる機会ですが、出展しても意味がないのでは、採用できないのではと不安を抱く方もいるでしょう。今回は、転職フェアで...

放課後等デイサービスの職員採用の方法は?求める人材に出会うコツ

保育・福祉業界では人材不足が深刻化しており、放課後等デイサービスについても採用に苦戦する施設があるでしょう。特に児童発達支援管理責任者(児発管)の不足は、全国的に大きな課題となっています。今回は、放課...

時短勤務とは?保育園が導入するメリット・デメリットや注意点

2009年度の育児・介護休業法によって制度化された「時短勤務」。正式には短時間勤務制度と呼ばれ、3歳に満たない子を療育する労働者を対象に多くの方が利用しています。今回は時短勤務の概要や対象者、導入状況...

学童保育の経営に必要な基礎知識!開業の流れや必要コスト、成功のポイント

学童保育の開業を考えている方は、開業の流れやランニングコストの目安を把握しておくことが大切です。学童保育を経営するうえで必要な基礎知識をチェックしていきましょう。今回は、学童保育の経営に関する内容や成...

【採用担当者向けコラム】保育士採用で合同説明会に出展するメリット。成功の秘訣

保育事業者にとって合同説明会への出展には、どのようなメリットがあるのでしょうか。採用の成功率をアップするために、出展を検討する採用担当者の方もいるかもしれません。今回は保育士さん向けの合同説明会の活用...

学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するメリットと注意点。活用するポイント

学童保育の採用に人材紹介サービスを利用するべきかと悩む事業者の方はいませんか。「手数料が高いのでは?」「希望する人材の紹介が受けられるのか」と不安を抱くこともあるでしょう。今回は、学童保育の採用に人材...

【採用担当者向けコラム】退職代行を使われた時はどうする?保育園に連絡が来た時の対処法

職員から退職代行サービスを利用して退職の申し入れがあった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。連絡が来た時点で直接該当の職員とやり取りすることが難しいため、戸惑ってしまいますよね。今回は退職代行...

ジョハリの窓とは?4つの窓の内容や注意点、具体例をわかりやすく解説

「ジョハリの窓」という自己分析ツールはご存じですか。「開放」「秘密」「盲点」「未知」の4つの窓を用いて、自分や他者からの印象を認識していく手法です。今回は、ジョハリの窓の概要や企業内での導入時の注意点...

今、重要視される「学び直し」は保育士に必要?園側が取り組む具体例

社会人の学び直しが注目されている昨今、雇用側の環境整備が求められます。今回は、保育士の学び直しが必要なのか、園側の取り組みや具体例についてわかりやすく解説します。保育士がやりがいをもって働ける職場を作...

人的資本経営とは?保育園経営に活用するメリットや保育士育成のポイント

人的資本経営とは、企業の人材を「資本」と捉え、人材の価値を高めることで企業価値の向上を目指す経営手法です。近年注目されている経営手法のひとつで、さまざまな企業で導入されています。今回は、人的資本経営の...

学童保育を開業するために必要な資格・条件・補助金制度について徹底解説!

全国的に学童保育の拡充が求められている今、学童保育施設を開業するためには何が必要なのでしょうか。今回は学童保育の開業に必要な条件や手続き、補助金制度などを紹介します。学童保育の開業は主に自治体から業務...

- 同じカテゴリの記事一覧へ

保育園を売却する流れ~準備から契約まで5ステップ~

保育園の売却(M&A)は、経営者だけでなく園児・保護者・職員にも大きな影響を与えるため、慎重な準備と段階的な進行が求められます。

ここでは、中小企業庁の「事業承継ガイドライン」を参考に、保育園の売却プロセスを5つのステップで解説します。

ステップ1.売却の必要性を認識し、方向性を整理する

まずは、経営者自身がなぜ売却を検討するのかを明確にし、事業承継の方向性を整理します。

高齢化や体調の不安、後継者不在といった理由のほか、「自園の未来を信頼できる人に託したい」といった思いから売却を選ぶケースもあります。

保育園の売却は、経営者だけの問題ではなく、職員や園児・保護者、地域社会にも関わるため、その影響を改めて認識したうえで進めていく必要があります。

ステップ2.財務・人材・施設の「見える化」と課題の改善

保育園の現状を正しく伝えるために、財務状況・人員体制・施設の状態・保育の特徴などを一覧にまとめましょう。

補助金の有無、土地・建物の所有状況、契約書や許認可に関する資料なども準備しておくと、売却後のトラブルを防ぐことにつながります。

同時に、業務の効率化や課題の見直しなど、園の体制をよりよい状態に整えることも重要です。

ステップ3.売却の意思決定・方向性の整理

条件や方針が固まったら、買い手候補の選定と交渉に入ります。

売却方法としては「株式譲渡(会社ごと売る)」か「事業譲渡(保育事業のみ売る)」を選ぶことになります。

自園の保育方針や地域との関係性を大切にしてくれる買い手を選ぶことが、円滑な引き継ぎとその後の安定につながります。

ステップ4.売却先探しと交渉

買い手との合意がまとまったら、最終契約を結び、引き継ぎを進めます。

なお、認可保育園や社会福祉法人が運営する場合は、所轄自治体(市区町村や都道府県)への事前相談と承認手続きが必須です。

また、保護者や職員への丁寧な説明を行い、安心してもらえるように配慮することも大切です。信頼関係を保ったまま次の運営者へつなげることが、売却の成功につながるでしょう。

ステップ5.契約・引き継ぎ・周囲への説明

買い手との合意がまとまったら、売却に関する正式な契約を結び、必要な行政手続きを進めていきます。

特に認可保育園や社会福祉法人が運営する保育園の場合は、所轄の自治体(市区町村や都道府県)への事前相談や承認が求められるため、慎重な対応が必要です。

契約後は、円滑な運営移行のために、財務資料や雇用契約書類、保護者へのお知らせなど、必要な情報や書類を整理し、丁寧な引き継ぎを行います。

また、保護者や職員に対しての運営者の変更については、売却側と綿密に相談し、しっかり準備したうえで説明しましょう。不安や混乱を招かないよう配慮することが大切です。

一方的な通達ではなく、経緯や今後の見通しを丁寧に共有することで、信頼関係を保ちながら引き継ぎを進められるでしょう。

保育園の売却で失敗しないための注意点

保育園の売却は、単なる事業譲渡にとどまらず、多くの関係者や行政機関が関係するため、円滑かつ誠実に進める必要があるでしょう。

売却を進めるうえでの注意点について詳しく見ていきます。

契約条件は妥協しすぎない

売却条件を急いで決めてしまうと、後から「想定していた内容と違った」とトラブルにつながることもあります。

譲渡価格だけでなく、職員の雇用継続や施設の活用方針などについても、事前にしっかりと話し合い、丁寧にすり合わせを行いましょう。

特に、これまでの保育方針がどの程度引き継がれるのかは、保護者からの信頼を保ち続けるために大切なポイントです。

秘密保持・自治体への対応に注意

売却の検討段階であっても、外部に情報が漏れることで職員や保護者に不安が広がるケースがあります。

情報開示のタイミングや内容は慎重に判断し、必要に応じて秘密保持契約(NDA)を締結するなど、情報管理の徹底が重要です。

行政への事前相談は早めに

認可保育園や社会福祉法人の保育園の場合、運営主体の変更には自治体の承認が必要です。

申請や調整に時間がかかることも多いため、売却の初期段階から所管の自治体に相談を始め、スケジュールに無理がないように進めることが大切です。

ただ、保育園を運営しながら、売却に関するさまざまな情報を収集し、準備を進めることが難しい場合もあるでしょう。

その際はネクストビートにご相談ください。

保育園M&A・事業承継が円滑かつ不安なく取り組めるよう、支援させていただきますので、お問い合わせお待ちしています。

保育園M&A・事業承継について相談したい

保育園の売却に関するよくある質問Q&A

保育園売却に関するよくある質問をまとめました。

売却はどのタイミングで検討すべきですか?

早めに方向性を整理しておくことで、準備や調整もスムーズに進めやすくなります。まずは、仲介業者に市場規模や相場などを確認してみるとよいでしょう。

売却タイミングを相談したい売却に必要な書類や準備はありますか?

園の状態や方針を第三者に正確に伝えるための資料を、あらかじめまとめておきましょう。

認可外保育園と認可保育園では手続きに違いがありますか?

認可外保育園は比較的自由度が高く、譲渡しやすい傾向にあるでしょう。

詳しくは、保育園売却を支援するネクストビートまでご相談ください。

無料相談を依頼する保護者や職員への説明はいつ・どうすべき?

相手に応じた伝え方を考え、不安や混乱が広がらないよう配慮することが大切です。

売却後も園名や保育方針を残すことはできますか?

買い手との交渉のなかで、自園の理念や方針を大切にしてくれる相手かどうかを見極めましょう。

保育園の売却は、園の想いを未来へつなぐひとつの方法

高齢化や後継者不足、人材難、制度の変化など、保育園を取り巻く環境が変化するなかで、経営者として「これからも園を続けていけるのか」と悩まれることもあるかもしれません。

「売却」はこれまで大切に育んできた園の想いや保育の質を、信頼できる誰かへとつなぐ方法の一つです。

現状の整理や関係者への配慮、自治体との連携などを丁寧に行いながら進めていきましょう。

たとえ、廃業を考えている方も園に関わるすべての人にとって納得のいくかたちでバトンを渡すことができるでしょう。

ネクストビートでは、保育園M&A・事業承継の支援に特化したマッチングサービスをご用意しています。「まずは話を聞いてみたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。

ネクストビートに相談したい出典:高齢の経営者における後継者不在率も改善しているが、依然として高い水準/中小企業庁出典:保育士の有効求人倍率の推移/こども家庭庁出典:令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況/厚生労働省出典:保育DXの推進について/こども家庭庁出典:保育を取り巻く状況について/厚生労働省出典:事業譲渡の類型ごとの関連認可等手続について/こども家庭庁出典:合併・事業譲渡等マニュアル/厚生労働省出典:中小企業庁の「事業承継ガイドライン」/中小企業庁出典:社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン

保育施設の採用課題へのお取組み支援

保育士バンク!からのご提案

- 人材紹介サービス

- 求人広告制作代行

- 就職・転職フェア

- 認知拡大、情報発信支援

保育施設が抱える人材確保や採用課題について、保育士バンク!の担当エージェントがしっかりとサポートいたします。

各サービスへのご質問、採用課題・経営課題についてのご相談についても受け付けております。

人材紹介&求人広告採用のお問合せはこちら

お問合せ&資料ダウンロード

採用課題・経営課題に関する個別ご相談、お問合せはこちらからお願い致します。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)