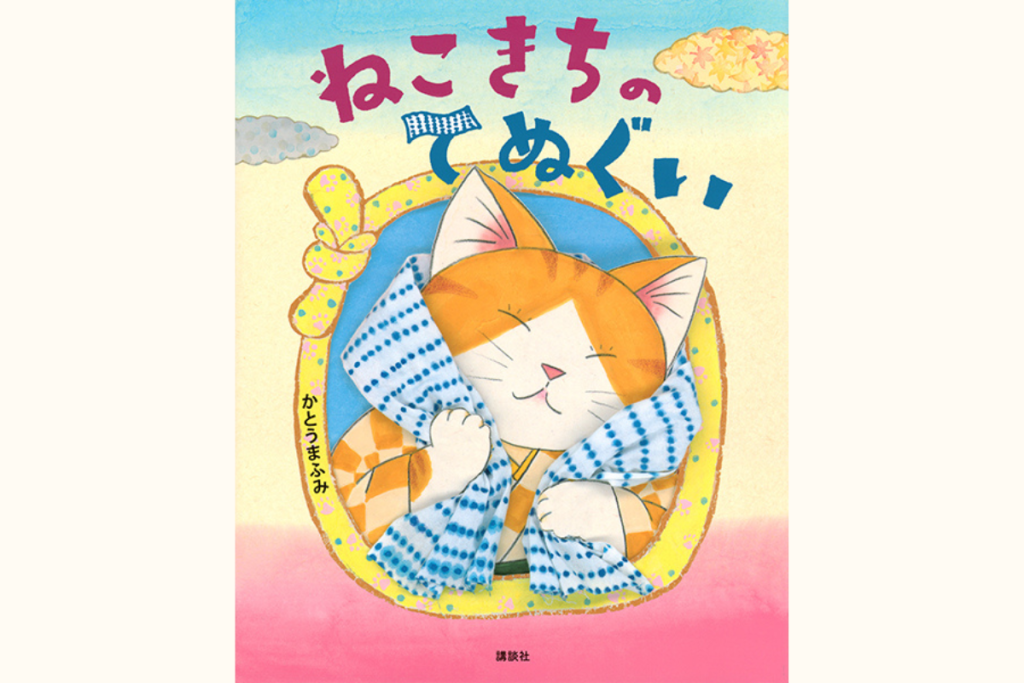

一枚の手ぬぐいが、持ち主の猫の家族のもとで大切に使われ、たとえ燃えて灰になっても、その役割は決して終わらない─。 絵本作家・かとうまふみさんの最新作『ねこきちのてぬぐい』。自身の畑仕事の体験から生まれたこの物語には、「一つのものが形を変え、最後まで役割を果たし続けることの面白さ」が詰まっています。 この記事では、制作秘話から保育現場で活かせるアイデア、そして創作への想いを語っていただきました。子どもたちの「ものを大切にする心」や「工夫する楽しさ」を育むヒントが、きっと見つかるはずです。

プロフィール

なぜ主人公は「手ぬぐい」?『ねこきちのてぬぐい』制作秘話に迫る

きっかけは畑。札幌で見つけた「江戸の循環システム」

この絵本のテーマである「江戸のリサイクル文化」は、私自身の体験が元になっています。札幌の小別沢というところで仲間たちと畑を営んでおり、そこでは化学肥料を使いません。

代わりに、ヤギの糞や、森の整備で出た枝葉を食べた動物園のゾウさんの糞を堆肥にして、畑に撒いているんです。

ある時、「この仕組みは、江戸時代のトイレの排泄物を肥料として再利用していた文化と同じだな」と気づきました。

もともと落語や歴史の小説が好きで江戸時代には興味があったので、この素敵な「循環」をテーマに絵本を描きたいと思ったのが始まりです。

主人公は「人」の予定だった!? ねこきち誕生までの道のり

主人公を「手ぬぐい」にしたのは、もともと私が「モノ」を主人公にするのが好きだった、ということもあります。

そして何より、この循環の物語の当事者は、やはり手ぬぐいです。手ぬぐい自身の視点で描くことで、その気持ちがより伝わるのではないかと考えました。

ただ、持ち主のキャラクターはすぐに決まったわけではなく、最初は江戸の男の人「はっつぁん」を主人公にしていたのですが、少し渋すぎるかな、と(笑)。

次に江戸の子どもを考えましたが、特有の髪型が現代の子どもには馴染みにくい。悩んでいた時に遊びで描いた猫がしっくりときて、「ねこきち」が誕生しました。

▼制作時の様子

家族で柄も変えて。本物の布だから伝わる、手ぬぐいの気持ち

この絵本の大きな特徴ですが、手ぬぐいにあえて顔は描いていません。顔なしで存在感を出すために、手ぬぐいそのものを本物の布(さらし)で作って貼り付けています。

お父さんの手ぬぐいは縞模様、お母さんは花柄と、家族で柄を変えて、一つ一つ模様を描いています。

ボロボロになった手ぬぐいは、絵の具で染めて何度も絞ったり、やすりで削ったりして、本当に使い古した質感を追求しました。

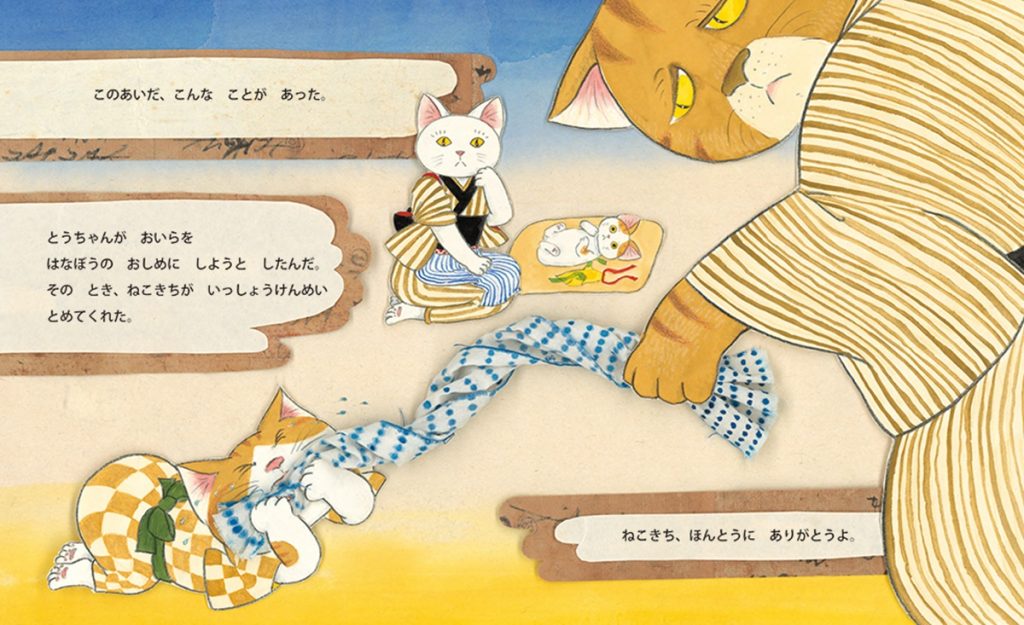

表情がない代わりに、手ぬぐいがギュッとねじられたり、固く握られたりする「動き」で感情を表しています。特にお父さんがおしめに使おうとする場面で、ねこきちが手ぬぐいを「渡したくない!」と握りしめる様子は、手ぬぐいの気持ちが伝わるように工夫したところです。

布一枚から感情を想像してみてもらえると嬉しいです。

▼手ぬぐいとねこきちの感情が伝わるシーン

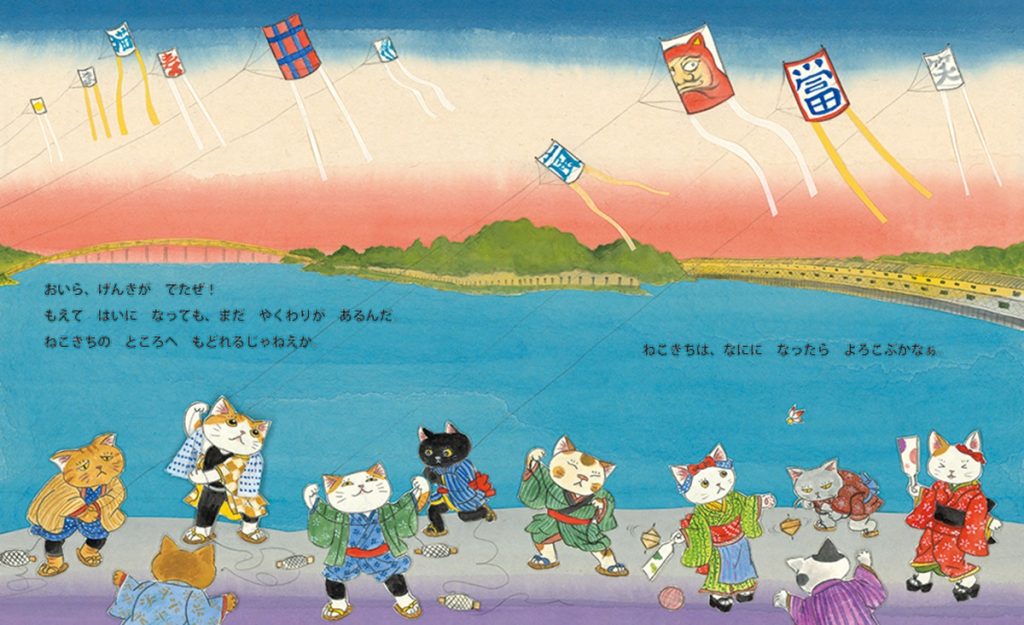

広がる空と凧の絵。手ぬぐいの心が希望で満たされる場面

一番好きな場面は、やはり最後の『凧揚げ』のシーンですね。 役目を終えて燃やされると知った手ぬぐいが、『ああ、おれもそのうち燃えちまうんだ』と悲しみと不安でいっぱいになります。

その時、燃えて灰になった仲間たちが、『おらは畑の栄養になって、ふといだいこんになっただよ』とか『とうちゃんの好きなお酒になれてうれしいぜ』と、形を変えた先で新たな役割を喜んでいることを教えてくれます。

その言葉を聞いて、手ぬぐいの心が『そうか、燃えても終わりじゃないんだ!』とパーッと解放されていく。その心の解放感を、江戸の子どもたちの頭上に大きく空が広がる、開放的な絵で表現しました。

『また、ねこきちのところに戻れる』と希望を感じる場面。私自身も描けて本当に良かったなと思える、大好きなページです。

▼お気に入りの凧揚げのシーン

保育の現場で活かす『ねこきちのてぬぐい』―学びと楽しみを子どもたちに―

絵本から広がる!スタンプや葉っぱ染めで楽しむ「手ぬぐい遊び」

この絵本をきっかけに、ぜひ子どもたちと手ぬぐいで遊んでみてほしいなと思います。

手ぬぐいはただの布ですが、本当に色々な遊びに発展させられるんですよ。頭に被ったり、お弁当を包んだり、きゅっと縛ってボールにしたり。

保育士さんがいくつか使い方を見せてあげるだけで、子どもたちの「これなあに?」という好奇心が動き出すと思います。

私自身も、白い手ぬぐいにスタンプを押してオリジナル手ぬぐいを作るワークショップなどを考えています。庭の葉っぱを布の上に置いて、とんかちで叩くだけでもきれいな色が写るので、自然遊びにも繋がりやすいですよ。

説教っぽくならない伝え方のヒント。江戸の“直し屋さん”が教えてくれること

「物を大切にする」という気持ち。これを子どもたちに楽しく伝えるために、江戸時代の話をしてみるのはいかがでしょうか。

一説によると、江戸には1000ものリサイクル業があったとか。面白そうなものをピックアップして、「昔は、お茶碗が欠けたら直す“直し屋さん”がたくさんいたんだって。すごいよね」というように、楽しい豆知識として話してあげるんです。

そうすれば、説教っぽくならずに、「壊れたら捨てるだけじゃない。直せるんだ!」という発見が、物を大切にする気持ちを自然と芽生えさせてくれるかもしれません。

学びの原点は「楽しい!」という熱量。子どもの心に響く絵本とは?

子どもたちに豊かな学びを届けたい気持ちはわかります。でも、まずは物語の世界に夢中になってほしいですね。

絵本における、そんな「学び」と「楽しみ」のバランスについてよく聞かれますが、実は「学び」のことはほとんど考えていません。

それよりも、私自身が「うわ、面白い!」「楽しい!」と感じる、その熱量を大切にしています。 子ども時代を思い返しても、本当に楽しかった体験こそが、最高の学びになっていますよね。

作り手である私の「楽しい」という熱量が子どもたちに伝わることが、結果的に一番の学びに繋がるのだと思っています。

空間を彩る仕事から、物語を紡ぐ仕事へ。かとうまふみさんが「絵本作家」になるまで

ディスプレイデザイナーからの転身と大きな決意

私が絵本作家になるまでの道のりは、少し変わっているかもしれません。もともとは美術の先生を目指して教育大学に通い、卒業後はディスプレイデザインなどの仕事をして働いていました。

空間をデザインする仕事だったのですが、どうも私の表現は「ひらべったい」と指摘されることが多くて。「私って、頭の中が2次元なのかも」と感じていたんです。

そんな時に多忙で体調を崩したのが大きな転機となり、言葉も絵も好きな自分には「絵本」の世界が合っているかもしれない、と考えるようになりました。

人生を変えた一言。「頭で考えず、体で考えなさい」

上京して「あとさき塾」という絵本塾で学んだのですが、そこで編集者さんから言われた「絵本は頭で考えちゃダメ。体で考えなさい」という言葉に衝撃を受けました。当時の私は、どこかで現代アートのような「かっこいい絵本」を作ろうとしていたんです。

その言葉で目が覚め、「子どもの頃、一番楽しかった日のことをかこう」と決めて作った絵本が、デビュー作の『ぎょうざのひ』でした。

私の創作の源泉は、日々の暮らしの中にある「好き」や「楽しい」という気持ちです。特別なものを探すのではなく、自分の心が動いた体験が、そのまま絵本の種になっていますね。

保育士の皆さんへメッセージ

私自身、息子が小さい頃は更年期もあり、気持ちも体もついていかず、つらいと感じる日々がありました。

今振り返って痛感するのは、自分の体と心をケアすることが、とても大事だったということです。日々たくさんの子どもたちと接する保育士さんたち。

現場でお会いする機会には、今でもいろいろなことを教えていただく心強い存在です。気力も体力も、本当に大変なお仕事なので、まずはご自分のお身体と心を大切にしてもらいたいです。

▼ねこきちのてぬぐいの詳細はこちら

ねこきちのてぬぐい

■かとう まふみ 文・絵

■発行年月日:2025年06月

■講談社 刊