「子どもたちのためにもっといい保育がしたい」―そう思いながらも、日々の仕事に追われて同じことの繰り返しに感じてしまったり、理想と現実のギャップに悩んでしまったりすることはありませんか?

実はその壁を乗り越えるヒントは、特別なスキルではなく、ちょっとした物事の「捉え方」にあります。

この記事では、『主体的な保育者になるための88の思考法』の著者、青木一永先生の言葉をもとに、なぜ保育士さんが主体性を失いやすいのか、そして明日から実践できる「考え方の工夫」を紹介します。読み終えたとき、きっと「今の自分も悪くない」と思える安心感と、「もっと主体的に子どもたちと向き合えるかもしれない」という勇気が、きっと心の中に芽生えているはずです。

プロフィール

そのマンネリなぜ起こる?

「最近ちょっとマンネリだな…」と感じるのは、“主体性を発揮しづらい要因”があるからかもしれません。

保育は遊びを通して行うものなので、保育者にたくさんの裁量がありますよね。

だからこそ、保育者自身が主体性を発揮して、子ども主体の保育をデザインしていくことができます。

ところが保育現場では、次のような理由からその主体性が失われてしまうことがあるんです。

「心の余裕」や「外からの刺激」の問題

子ども主体の保育って、子どもが面白いだけでなく、保育者にとってもワクワクする保育ですよね。しかし、マンネリ感を持ち始めると、保育者のワクワクが以前のように湧き上がってこない…そんな状態になってしまいます。

今回はその背景を探ってみたいと思います。

まず、一つは「心の余裕」の問題。保育者が子どもと一緒に「おもしろがる」には、心に余裕が必要ですよね。余裕がないと、子どもの姿を「おもしろがる」のは難しくなります。

そのように保育者が余裕を失いやすい要因の一つとして、保育という仕事はいわゆる「感情労働」だという点があると思います。

感情労働とは、自分の内面の感情と表に出す感情を調整することが求められるお仕事のことをいいます。

つまり、保育者は、いつも子どもたちの前で笑顔でいることを求められますが、笑顔で居続けることには、実は大きなエネルギーを使っています。

そのような意味でも、子どもから離れて仕事をする時間(ノンコンタクトタイム)が必要になるわけですが、その時間がうまく取れないと、自分の気持ちを整理したり素直に表現したりする余白がなくなり、余裕を失いやすくなります。

もう一つは、園という限られた環境にいるため、外部からの刺激や新しい考え方に触れる機会が少ないことです。その結果、「今のやり方が正解」と思い込みやすく、現状維持の空気が強まってしまいます。

こうした状況が積み重なると、保育者が主体性を発揮するのって難しくなってきますよね。なぜなら主体性は、より良くするために「次はこうしてみよう」と変化を生み出そうとする力でもあるからです。

そのような結果として、マンネリ感が生まれ、ワクワクがしぼんでいってしまうのだと感じています。

マンネリ感は、成長のサイン

しかし、マンネリを感じること自体は悪いことではありません。むしろ、それは成長してきた証拠です。

思い返せば、保育の仕事を始めた頃は毎日が必死で、マンネリを感じる余裕などなかったはず。ある程度慣れてくると、自分なりのアレンジができるようになり、保育が楽しい!と感じることも多くなったのではないでしょうか。

しかし、少しずつ「なんだか同じことの繰り返し」と感じるようになります。

でもそれは、以前よりもできることが増えてきたからこそ。

そして、マンネリを感じるのは「もっとワクワクしたい」「もっと楽しみたい」「もっと刺激がほしい」という心の声があるからではないでしょうか。

そう、マンネリ感とは「現状へのなんとなくの不満」があるからこそ生まれる感覚なのです。

だからこそ、あなたの中のマンネリ感に気づいたら、まずは自分の成長を認めてあげてください。「マンネリ感を感じるほどに成長したね、頑張ったね」と。そして、次の一歩を踏み出す合図にしてほしいのです。

保育の見え方が変わる!「主体的な保育者」になるための3つの思考法

ここからは、そうした一歩を踏み出すために、『主体的な保育者になるための88の思考法』の中から、関連する3つの思考法をご紹介します。小さな実践を意識するだけで、日々の保育が少し違って見え、もっと楽しくなるかもしれません。

思考法①:何がそうさせているのかを考える

子どもが思い通りに動いてくれずにイライラしてしまうことってありませんか?

子どもに限らず、先輩や同僚、保護者に対しても感情が揺さぶられることもあるでしょう。

しかし、感情が揺れ動く時は、物事の表面だけを捉えていたり、自分目線で判断してしまっていることが多いんです。

そんな時こそ、一度立ち止まって「何がそうさせているんだろう?」「相手の立場だったらどうだろう?」と考えてみてください。

すべての言動には、必ず何らかの背景や理由があります。しかし、自分目線で見ていると、それらに気付きにくいだけでなく、相手や自分を責めるような気持ちにもなってしまいます。

だからこそ、少し引いて「何がそうさせているんだろう?」と考えることで、別の見方に気付くことができます。

思考法②:自分の「好き」や「得意」を保育に活かす

「あなたは何が好きですか?」「何が得意ですか?」と聞かれて、どう答えますか?

実は、マンネリを感じている時って、自分の「好き」や「得意」に気づけていないことが多いように思います。

保育者の多くは、「子どもと関わることが好き(得意)です」と答える方が多いと思いますが、「自分は何をしているとき、楽しいと感じているだろう?」とさらに掘り下げてみてください。

保育環境を作るのが好きなのか、子どもを観察してるときなのか、行事の計画を立てている時なのか。掘り下げていくと、一人ひとりワクワクするポイントが違うはずです。

その「好き」や「得意」こそが、あなたの武器であり、「自分らしい保育」の核になります。

子どもの観察が好きなら、「観察が得意な私」という新しいアイデンティティに変わっていく。

「自分は〇〇が得意な保育者だ」というアイデンティティが見つかると、日々の仕事に軸ができ、やりたいことや頑張りたいことが見つけやすくなりますよ。

思考法③:できたことに目を向ける

保育者には、良くも悪くも「反省上手」な人が多いと感じています。良い方向にはたらけば、より良い保育につながるのですが、そうでない場合は自信をなくしたり、不安が大きくなったりしてしまいますよね。

ですので、できたことにも目を向けて、自分を認めてあげることはとても大切です。

私がおすすめしたいのは、「ポジティブに一日を終える」こと。

布団の中で、ネガティブなことが頭に浮かんでしまい、なかなか寝付けないことはありませんか?しかも、それらのほとんどは布団の中で考えたって解決しないことばかり。

だからこそ寝る前は、自分が今日できたこと、頑張ったことを思い浮かべながら眠ってみてください。どんなに小さなことでも構いません。

「今日は信号待ちが少なかった」でもいいですし、「あのときと笑顔で話せた」「書類を一つ終わらせた」など、他人と比べるのではなく、自分自身をやさしく見つめてあげましょう。

「終わり良ければすべて良し」。この積み重ねが、少しずつ日々の保育の中に「できた」を見出す習慣ができ、自信に変わっていきますよ。

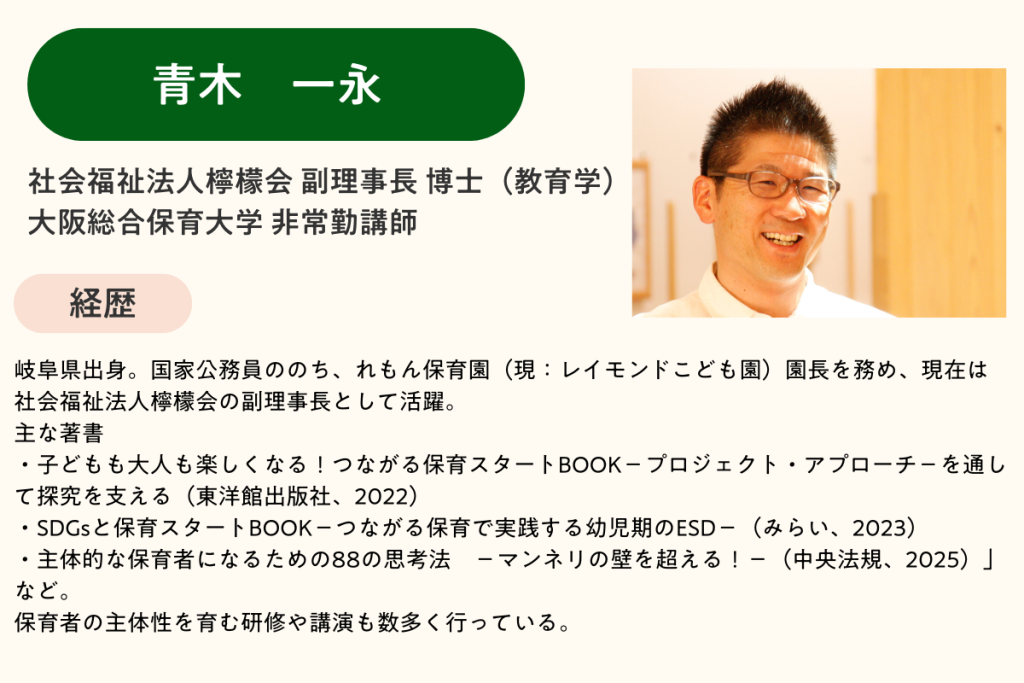

私自身のキャリアと主体的な学び

ここまで読んで「そうはいっても自分にできるかな」と思った方もいるかもしれません。私自身もかつては同じように悩んでいました。

ここからは、私自身のキャリアも振り返りながら、保育者が持つ専門性は、園の中だけでなく社会全体にとっても大きな価値があることをお伝えしたいと思います。

マンネリを感じて保育の世界へ、そして主体的な学びへ

私は初めから保育の世界にいたわけではありません。教師になりたい気持ちもあったのですが、国家公務員として働き始め、10年ほどそれなりに頑張っていました。

しかし、マンネリを感じていたり、先が見えすぎる感じもしていたりして、「このままでいいのだろうか」と漠然と考えていました。

そんなとき、保育の世界に誘われ、思い切って保育・教育の世界に飛び込みました。とはいえ、初めての分野で、毎日が試行錯誤の連続。

そんな中で「もっと保育を学びたい」「学ばなければいけない」という思いから、35歳で大学院に進学。昼間は普通に仕事をして、夜や週末は大学院での「学び」という生活を6年間続けることは、とても大変でした。

しかし、保育の奥深さを改めて感じると同時に、学んだことをどう実践につなげるか模索していったのです。

そして感じたのは、「人材育成」の大切さ。そして「人材育成」は一人ひとりの成長が基盤になるという気づきから、大学院を修了後、「コーチング」も学び始めたんです。

自分自身がコーチングスキルを身につけ、園の管理職や保育者と関わっていくと、人が変わっていく瞬間に数多く立ち会うようになりました。

私の原動力は何かと問われれば、やはり「現状への不満の改善」と、人が自分の殻を破って成長していく姿に立ちえ合える「よろこび」。これらがあったからこそ、マンネリを感じたときに変化への一歩を踏み出せてきたのではないかと感じています。

立場が変われば景色も変わる。「山登り」で大切な視点

そうした気づきをさらに深めたのが、人材育成に携わる中での経験です。立場が変わると、見える景色が大きく変わることに気づきました。

これは山登りにたとえると分かりやすいでしょう。登っているときは途中の景色があり、山頂には山頂からの景色があります。どちらも真実であり大切な視点です。

しかし、管理職は「途中の景色」を知ったうえで、山頂からの景色を見ています。だからこそ、いわゆる部下の人たちに「もう少し登れば素晴らしい景色が見えるから!」と応援したくなります。

ここで大事なのは、本人が進みたい方向と、管理職が期待する方向が一致しているかどうかです。もし違っていれば、それは「応援」ではなく「押しつけ」になってしまいますよね。方向が合っていれば、背中を押すことは勇気につながり、主体性を後押しできます。

だからこそ、進む方向性を共有することはとても大切になりますし、「応援」を受けやすくなるはずです。あなた自身の「好き」や「得意」を明確にしておくと、方向性を共有しやすくなりますよ。

つまり、成長や人材育成で大切なのは、進みたい方向を理解し合うこと。それこそが主体性を尊重した関わりにもつながりますし、私がコーチングで大切にしている視点でもあるんです。

保育者の「当たり前」に、大きな価値が潜んでいる

ところで、保育者の専門性の一つに、子どもの言葉やしぐさを感じ取り、必要に応じてさりげなく関わることがあると思います。

私たちは、「相手のニーズを察し、主体的な行動を引き出すこと」を日々していますよね。

これは、保育に限らず、人と関わるあらゆる職業で活きる、非常に強力なスキルだと私は考えています。

保育者は「当たり前にやっていること」と思うかもしれませんが、実はものすごく高度な専門性で、誰にでもできることではありません。

だからこそ、自信を持ってほしいのです。

「子どもにはできるけど、大人にはできない」と思う方もいるでしょう。でも、子どもにできるなら大人にもできるはず。スキルそのものは持っているわけですから。

現状維持は衰退の始まり

時代は常に変わり続けています。しかもこれからは、それが加速します。

もし、「10年前と同じやり方」で保育をしているなら、それは変化から取り残されているのかもしれません。変わらないことは楽ですが、それは同時に「衰退」でもあるんです。

なぜなら、時代や周りが変わる中で、自分だけ変化しないことは「衰退」していることと同じだからです。

私たちの仕事は、未来を生きる子どもを育てること。その未来は今とは大きく違うはず。

そして、その未来を切り拓くのに必要なチカラは、今のそれとは変化していますよね。

だからこそ、私たち自身が、変化への柔軟性を持ち、学び続けることが必要です。

あなたが今、マンネリを感じているとしたら、次の成長への入り口に立っているからです。どうかそのサインを忘れず、明日からの保育で小さな一歩を踏み出してみてください。

視点を変えてみる。言葉を変えてみる。できたことを数えてみる。それだけで、見える景色は確かに変わります。

主体性は、あなたの内側から始まります。さあ、次の一歩を一緒に。

■著者:青木一永=著

■発行日:2025年03月10日

■中央法規出版株式会社