保育士試験の合格を独学で目指すためには、筆記・実技の試験内容や合格率を知り、自分に合った学習方法を見つけることです。実際に一発合格を果たした方は全体の15.0%。効率的に学習することで独学でも合格を狙えます!今回は、独学で保育士資格に挑戦するメリットやデメリット、合格するための勉強法、合格者からの声などを徹底解説します。

seira_hibino / stock.adobe.com

seira_hibino / stock.adobe.com

保育士資格取得は独学で目指せる!合格率を紹介

「保育士資格は独学でも取れるの?」と疑問に思う方はいませんか。

実際、保育士試験は独学で挑戦する人も多く、計画的に学習を進めることで合格を目指すことができます。

ただし、2023年度の保育士試験の合格率は26.9%。

また、過去5年間の合格率を平均すると約22.3%と、年によって多少の変動はあるものの、おおよそ4人に1人が合格している計算です。

なお、すべての科目と実技に1回で合格する「一発合格」の割合は、一次情報によると約15%とされています。

難易度は高いものの、筆記試験の科目ごとの合格を積み重ねる「科目合格制度」があるため、数年かけて計画的に取得することも可能です。

では、独学で保育士資格を目指す場合、どのようなスケジュールで勉強を進めればよいのでしょうか。

1年間・2年間それぞれの学習期間に合わせて確認してみましょう。

保育士資格を独学で取るための学習期間スケジュール例(1年間・2年間別)

保育士資格を取得するには、筆記試験と実技試験の両方に合格する必要があります。

特に筆記試験が難しいといわれており、合格に必要な勉強時間は100時間~180時間。

筆記試験は全9科目と範囲が広く、事前にしっかりとした学習計画を立てることが合格への第一歩となります。

筆記試験の合格後は実技試験(音楽・言語・造形から2分野選択)の対策も必要です。

また、受験には費用もかかります。2025年度前期試験の受験料は、

クレジットカード決済:13,054円(受験手数料12,700円+事務手数料)

コンビニ決済:12,975円(受験手数料12,700円+事務手数料)

とされており、申込方法によって若干異なります。

2年間かけて筆記・実技を受験する場合は、それぞれに受験料がかかるため、トータルで2万円以上かかる可能性もあります。

こうした費用面も踏まえて、無理のないスケジュールを立てましょう。

ここからは、1年間で合格を目指すモデルケースと、2年間かけてじっくり取り組むケースを紹介します。

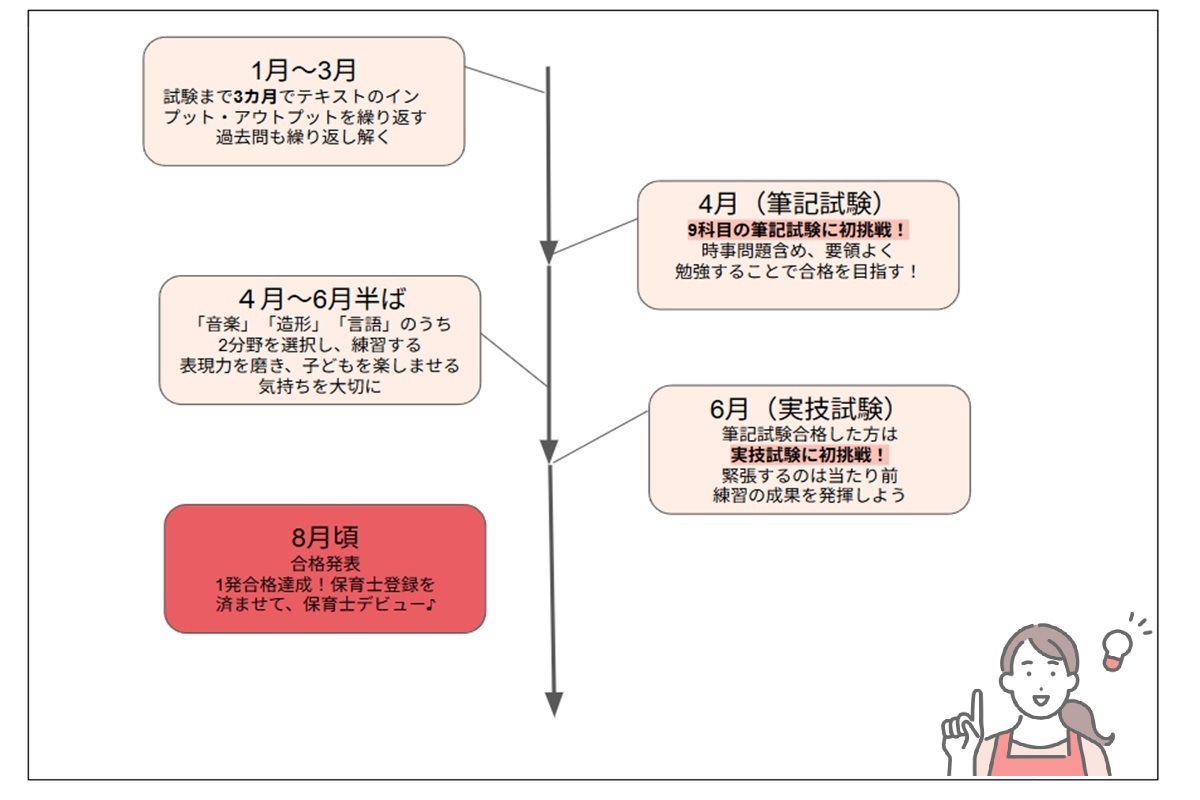

1年間勉強をして合格を目指す

独学で1年以内に保育士試験に合格するには、筆記・実技の両試験を見据えて計画的に段階を踏んだ学習が必要です。

たとえば、最短5カ月の実技試験までの合格を目指す場合、

筆記に150時間、実技に30時間かけるとすると、合計180時間

→ 1日あたり約1時間強の学習が必要

以下は、1月から学習を開始し、4月に筆記試験、6月に実技試験を受験するスケジュールです。

筆記試験までの約3カ月間は、試験範囲が広いため、できるだけ集中して学習時間を確保することが重要です。

時事問題のチェックなどはすきま時間を活用しつつ、重要ポイントに絞って効率よく勉強を進めていきましょう。

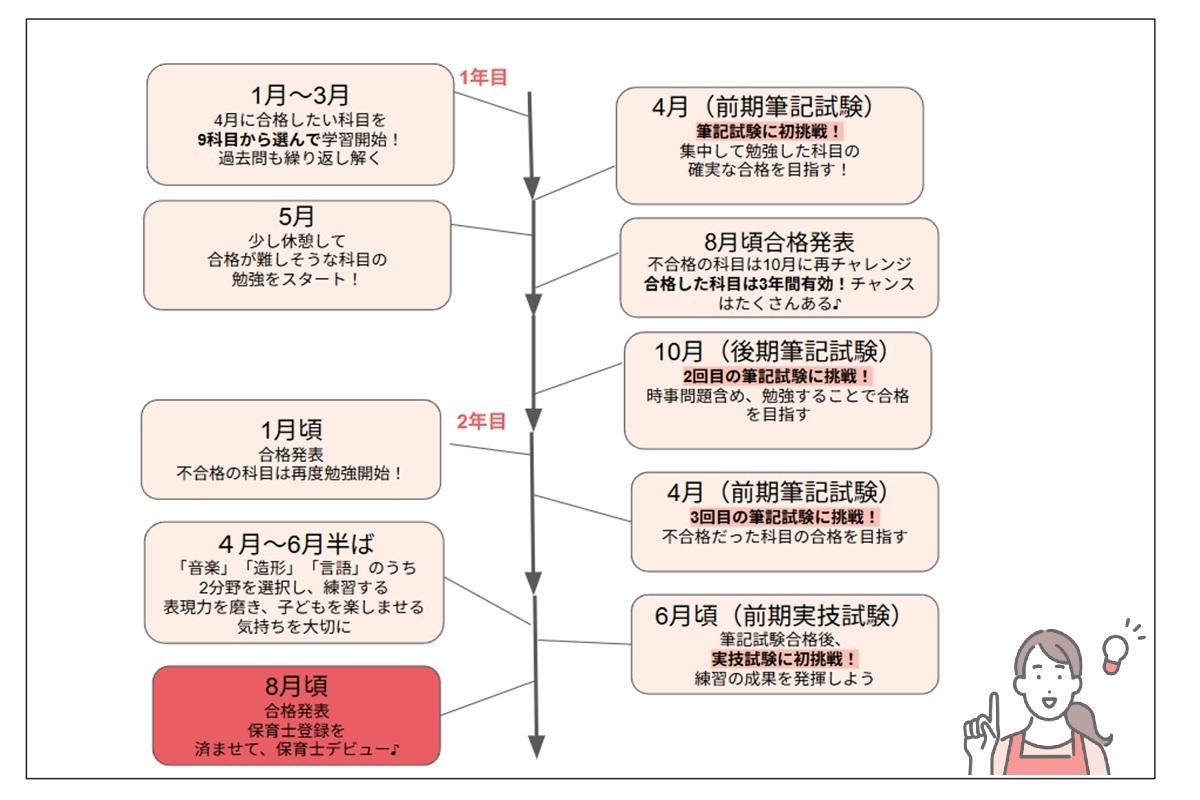

2年間勉強をして合格を目指す

独学で2年かけて保育士試験合格を目指す場合、じっくり知識を定着させながら、無理のないペースで勉強を進めることができそうです。

1月に学習をスタートし、1年目に筆記試験の一部科目を受験、2年目に残りの筆記科目と実技試験を受験する場合のスケジュール例をご紹介します。

たとえば、筆記試験の9科目を得意科目と不得意科目に分け、1年目にその中から計4科目(得意科目・不得意科目をバランスよく選ぶ)を集中的に学習・受験し、2年目に残りの5科目を受験する方法もあります。

特に1年目は「完璧を目指しすぎないこと」がポイント。

まずは全体像をつかみ、無理のないペースで学習を進めましょう。2年目に入る頃には、自分に合った勉強法を身につけることができるでしょう。

もし不合格の科目があっても「次で受かれば大丈夫!」という気持ちで、あきらめずに挑戦することが大切ですね。

簡単1分登録!転職相談

保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など

保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。

まずはお気軽にご相談ください!

独学で保育士資格を取得するメリット

学習の進め方が見えてきたところで、ここからは「独学という選択肢」について、あらためて整理してみましょう。

まずは、独学で保育士資格を取得を目指すメリットを紹介します。

お金をかけずに学習をスタートできる

独学の大きなメリットは、学習にかかる費用を抑えられることです。

保育士試験対策の市販テキストや問題集は、1冊あたり1,500〜3,000円ほど。数冊そろえても、1万円前後で十分に学習を始められます。

また、最近は無料で使える学習動画や解説サイト、SNSでの情報共有など、独学をサポートしてくれるツールも充実しています。

必要な教材を自分で選びながら、予算に合わせた学習スタイルを組み立てられるのも、独学ならではのよさでしょう。

得意・不得意を踏まえた柔軟な学習計画が立てられる

独学なら、9科目すべてを同時に進める必要はありません。

まずは得意な「『子どもの食と栄養』から勉強を始めてみる」「苦手な『社会的養護』は毎日少しずつ教材を読み込む」といった工夫が可能です。

また、仕事や家庭と両立しながら進める場合も、スケジュールを自分で調整できるため、「今週は実技対策に集中」「今月は筆記の暗記中心」とメリハリのある学習に取り組めそうです。

「自分で乗り越えた経験」=将来にも活きるスキルになる

独学で保育士試験を目指すことは、ただ「知識を覚える」だけではありません。

「自分で調べて、計画を立てて、試行錯誤しながら学びを続けていく」その経験自体が、大きな力になるでしょう。

保育の仕事は、正解がひとつではない日々の積み重ね。

子どもの成長に合わせて対応を考えたり、新しい保育の知識を取り入れたりする中で、「自分から学び続ける姿勢」が求められます。

独学の勉強を通して身についた「学び方」や「工夫する力」は、資格取得後もずっと役に立つものでしょう。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

選択済みの市区町村

独学で保育士資格を取得するデメリット

独学には魅力も多い反面、注意しておきたいポイントもあります。

ここでは、独学で保育士試験の合格を目指すデメリットについて紹介します。

暗記量の多さに挫折しやすい

筆記科目の「保育原理」や「子ども家庭福祉」「社会福祉」などでは、制度や法律、保育理念の変遷などを幅広く学びます。

特に福祉分野は用語や制度の変化が早く、覚えることが多いため、独学では情報の整理が追いつかず、途中で混乱してしまうことも。

「この法律、どこで使うの?」「制度の違いがよくわからない」など、つまずいたときに質問できる人がいないと、「やっぱり通信講座などを利用したほうがよかったかも…」と感じる場合もありそうです。

苦手科目の克服に時間がかかる

「保育の心理学」や「教育原理」の科目では、理論や人物名、専門用語が多く登場します。

なじみのない分野に対して「イメージがわかない」「文字ばかりで理解しづらい」と感じる方も多いかもしれません。

解説を読んでもピンとこなかったり、問題集の解答がなぜそうなるのかわからなかったりすると、理解が浅いまま進んでしまうことも。

特に苦手意識のある分野では学習の手が止まりやすく、モチベーション維持が難しくなることもありそうです。

実技試験の準備が自己流になりやすい

筆記試験に合格すると、次に待っているのが実技試験です。

音楽表現・造形表現・言語表現の3分野から2つを選び、保育現場を想定した内容で実技に取り組みます。

独学の場合、演奏やお話の表現を客観的に見てもらう機会が少なく「このやり方で本当に大丈夫かな…」と不安を感じることもあるかもしれません。

たとえば、ピアノではテンポや強弱のつけ方、言語表現では声のトーンや間の取り方、造形では構図のバランスや色使いなど、細かな部分が評価の対象になります。

こうしたポイントを自分自身で判断しながら練習するのが難しいことは、独学ならではの悩みでしょう。

読んでおきたいおすすめ記事

【2026年版】乳児院で働くには?必要資格と給料、保育園との違いを解説

「乳児院で働くにはどうすればいいの?」と考える保育士さん必見!乳児院は、さまざまな事情で家庭で暮らせない0歳児~2歳頃の子どもを24時間体制で養育する施設です。保育士の方は仕事内容や保育園との違いなど...

子どもと関わる仕事31選!必要な資格や保育士以外の異業種、赤ちゃんや子ども関係の仕事の魅力

子どもや赤ちゃんと関わる仕事というと保育士や幼稚園の先生を思い浮かべますが、子どもに関係する仕事は意外とたくさんあります!今回は赤ちゃんや子どもと関わる仕事31選をご紹介します。職種によって対応する子...

企業内保育所とは?持ち帰り仕事ゼロの理由と仕事内容のリアル!給料や選び方も解説

企業内保育所とは、主に企業の従業員の子どもを預かる施設。行事や書類業務が少なく、少人数の子どもの成長を見守りながら、やりがいを感じる保育士さん多数!認可保育園との違いを「比較表」で解説し、仕事内容や実...

託児所とは?保育園との違いや施設の種類、働くメリットや給料についてわかりやすく解説

託児所とは、さまざまな形態の認可外保育園のことを指します。主に企業内や病院で行われる小規模保育や、商業施設内に開設されている一時保育などがあたりますが、保育士さんとしては、一般的な園との違いや働きやす...

保育士の年度途中退職は「無責任」ではない!法律で守られた権利と円満退職に向けた5ステップ

「担任だから年度途中で辞められない」と自分を責めていませんか?実は、保育士の途中退職は法律で認められた正当な権利です。今回は就業規則より優先される「民法の知識」や、円満退職に向けた5ステップ、実際に年...

保育士をサポート・支える仕事特集!保育補助や事務、運営スタッフなど多様な職種を紹介

保育士のサポート役として働きたいという方はいませんか?保育補助や事務、本社勤務の運営スタッフなどさまざまな仕事があるため、保育士さんを支える仕事を一挙紹介!異業種である保育士人材のキャリアアドバイザー...

保育士を辞める!次の仕事は?キャリアを活かせるおすすめ転職先7選!転職事例も紹介

保育士を辞めたあとに次の仕事を探している方に向けて、資格や経験を活かせる仕事を紹介します。ベビーシッターなど子どもと関わる仕事はもちろん、一般企業での事務職や保育園運営会社での本社勤務といった道も選べ...

病院内保育とは?働くメリットや1日のスケジュール、一般的な保育施設との違いについて紹介!

病院内保育とは、病院や医療施設の中、または隣接する場所に設置されている保育園のことです。保育園の形態のひとつであり、省略して院内保育と呼ばれることもあります。転職を考えている保育士さんの中には、病院内...

フリーランス保育士として自分らしく働くには。働き方、収入、仕事内容からメリットまで解説

保育園から独立して働くフリーランス保育士。具体的な仕事内容や働き方、給料などが気になりますよね。今回は、特定の保育施設に勤めずに働く「フリーランス保育士」についてくわしく紹介します。あわせて、フリーラ...

保育園の調理補助に向いてる人の特徴とは?仕事内容ややりがい・大変なこと

保育園で働く調理補助にはどのような人が向いてるのでしょうか。子どもや料理が好きなど、求められる素質を押さえて自己PRなどに活かしましょう。また、働くうえでのやりがいや大変なことなども知って、仕事への理...

子どもと関わる看護師の仕事10選!保育園など病院以外で働く場所も紹介

子どもに関わる仕事がしたいと就職・転職先を探す看護師さんはいませんか?「小児科の経験を活かして保育園に転職した」「看護師の資格を活用してベビーシッターをしている」など保育現場で活躍している方はたくさん...

保育士から転職しやすい異業種15選!メリット・デメリット、資格の活かし方

保育士から異業種に転職して新たな一歩を踏み出したい!という方もいるでしょう。今の環境を変えてキャリアチェンジすることで仕事へのモチベーションがupするかもしれません。今回は保育士から異業種に転職しやす...

【保育士の意外な職場30選】一般企業・病院からフリーランスまで!珍しい求人総まとめ

保育士資格を活かして働ける意外な職場は多く、病院、一般企業、サービス業などたくさんあります!今回は、保育園以外の転職先として人気の「企業内・院内保育」から異業種の「フォトスタジオ」「保育園運営本部」ま...

【2026年最新版】幼稚園教諭免許は更新が必要?廃止や有効期限切れの場合の対処法をわかりやすく解説

幼稚園教諭免許更新制については、2022年7月1日に廃止されました。以降は多くの教員免許が「更新不要・期限なし」として扱われるようになりました。ただし、制度廃止前にすでに失効していた免許状には、再授与...

保育士が児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?実務経験や要件、働ける場所など

保育士の実務経験を活用して目指すことができる「児童発達支援管理責任者(児発管)」について徹底解説!多くの障がい児施設で人材不足が続いているため、児童発達支援管理責任者(児発管)を募集する施設が多数!2...

幼稚園教諭からの転職先18選!資格を活かせる魅力的な仕事特集

仕事量の多さや継続して働くことへの不安などを抱え、幼稚園教諭としての働き方を見直す方はいませんか。幼稚園教諭の転職を検討中の方に向けて、経験やスキルを活かせる18の職場を紹介します。保育系の仕事から一...

【2026年最新】放課後児童支援員の給料はいくら?年代別の年収やこの先給与は上がるのかを解説

放課後児童クラブや児童館などで働く資格職「放課後児童支援員」の平均給料はいくらなのでしょうか。放課後児童クラブで働く職員は資格の有無を問わず「学童支援員」と呼ばれ、給与が低いイメージがあるようですが、...

【2026年最新】保育士の給料は本当に上がる?正社員やパートの昇給額や「上がらない」と感じてしまう理由

「処遇改善で給料が上がるって聞いたのに、実感がない…いつ上がるの?」そんな声が、保育現場から聞こえる中、政府は保育士の人件費を10.7%引き上げるために、処遇改善制度を新たにスタート!2025年4月か...

私って保育士に向いていないかも。そう感じる人の7つの特徴や性格、自信を取り戻す方法

せっかく保育士になったのに「この仕事に向いていないのでは?」と不安を抱いてしまう方は多いようです。子どもにイライラしたり、同僚や保護者と上手くコミュニケーションが取れなかったりすると、仕事に自信が持て...

ベビーシッターとして登録するなら「キズナシッター」を選びたい理由トップ5

ベビーシッターとしてマッチングサービスに登録する際に、サイト選びに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。収入や働き方の安定性、サービスごとの特徴や魅力も気になりますよね。本記事ではそんななか「キズナ...

子育て支援センターで働くには?職員になるための資格や保育士の役割・仕事内容をわかりやすく解説!

子育て支援センターとは、育児中の保護者と子どもをサポートする地域交流の場。保育士経験者は資格を活かして働けるため、転職先のひとつとして考えることも大切です。今回は、職員になるための資格や保育士の役割、...

ベビーシッターになるには資格なしでOK!未経験から始める3つの方法と手順

共働き世帯の増加に伴い、需要が高まっているベビーシッター。ベビーシッターになるには、無資格・未経験からでもスタートできます。働き方には「マッチングサイト(個人事業主)」「派遣会社」「パート・アルバイト...

【2026年最新】子育て支援員とは?資格取得の方法・研修、仕事内容などについて解説

「子育て支援員」は、保育や福祉の現場で子どもたちの成長を支える重要な資格です。2026年現在、放課後児童クラブや保育園では人材不足が続いており、子育て支援員のニーズはますます高まっているようです。この...

【2026年版】保育士の転職時期はいつ?年度途中の退職・4月入職のスケジュール

「そろそろ転職したいけれど、いつ動くのが一番いいんだろう…?」そんな不安を感じている保育士さんにとって、安心して転職を進められるベストタイミングは4月(=3月末退職)です。今回は、4月転職が最適な理由...

【2026年版】幼稚園教諭免許の更新をしていない!期限切れや休眠状態の対応、窓口などを紹介

所有する幼稚園教諭免許が期限切れになった場合の手続きの方法を知りたい方もいるでしょう。更新制の廃止も話題となりましたが、更新していない方は今後の対応方法をくわしく把握しておくことが大切です。今回は、幼...

【2026年最新】調理師の給料、年収はどれくらい?仕事内容や求人、志望動機なども徹底解説

子どもたちが毎日口にする給食やおやつを作る保育園の調理師。保育園で常勤として働く場合、年収は300万円以上が相場のようです。さらに、保育園調理師なら成長する子どもの身体づくりを助ける存在として、やりが...

インターナショナルスクールに就職したい保育士さん必見!給料や仕事内容、有利な資格とは

保育士さんが活躍できる場所のひとつとしてインターナショナルスクールがあります。転職を検討するなかで、英語力は必須なのか、どんな資格が必要なのかなどが気になるかもしれません。今回は、インターナショナルス...

【2026年】保育士の借り上げ社宅制度とは?自己負担額と同棲・結婚後の条件を解説

保育士さんの家賃負担を軽減する「借り上げ社宅制度」。2025年度の制度改正で利用条件が変わり「制度がなくなる?いつまで使える?」「結婚してもOK?」といった疑問や不安も多いようです。本記事では、制度の...

児童館職員になるには?必要な資格や仕事内容、給料

児童館は、地域の子どもたちへの健全な遊び場の提供や子育て家庭の育児相談などを行なう重要な施設です。そんな児童館の職員になるにはどのような資格が必要なのかを解説します。また、児童館の先生の仕事内容や20...

病児保育とはどのような仕事?主な仕事内容や給与事情、働くメリットも解説

病児保育とは、保護者の代わりに病気の子どもを預かる保育サービスのことを言います。一般的に、風邪による発熱などで保育施設や学校に通えない子どもを持つ保護者が利用します。今回は、そんな病児保育の概要を詳し...

【2026年度】保育士の給料と年収は今後どうなる?処遇改善の昇給額と採用で年間30万円支給する地域も紹介!

保育士は「給料が低い」と言われるなか、処遇改善で人件費が10.7%引き上げられました。2025年度に公表された統計では、正社員の平均年収は約407万円、パートの時給1,370円へ改善。ただし「手取りが...

保育園の事務仕事がきつい理由TOP5!仕事内容や給料、業務で楽しいと感じることも紹介

保育園で事務職の仕事を知りたい方必見!仕事に就いてから後悔しないように、今回は、保育園事務の仕事内容や業務がきつい理由・楽しいと感じることTOP5をわかりやすく紹介します。給料や待遇、採用に向けた面接...

新生児介護職員として無資格で働くには?病院や乳児院などでの仕事について

新生児介護職員など、新生児のケアに携わる仕事に関心を持つ方には、無資格でも働けるのか気になる方がいるかもしれません。基本的に「新生児介護職員」という職種はありませんが、新生児のケアに関わる仕事を指すこ...

病児保育士になるには?必要な資格や資格の合格率、給料事情を解説

体調の優れない子どもを保護者の代わりに預かる病児保育士。そんな病児保育士になるには、一体どうすればよいのでしょうか。今回は病児保育士になるために必要な資格などを紹介しつつ、病児保育士として働ける職場や...

乳児院とは?果たす役割や子どもの年齢、現状と今後の課題など

乳児院とは、なんらかの理由で保護者との生活が困難な乳児を預かる施設です。一時保護やショートステイで滞在する場合もあり、保育士の求人もあります。そんな乳児院とはどんな施設なのか、厚生労働省の資料をもとに...

新しい働き方「総合職保育士」とは?仕事内容や働くメリット、給料事情など

総合職保育士という働き方をご存じでしょうか?近年注目されはじめている新しい働き方で、保育士以外の職種にキャリアを転換しやすいことが特徴です。今回は、総合職保育士について、仕事内容や給料事情、キャリアコ...

乳児院で働く職員の一日の流れは?仕事内容や年間行事、早番~夜勤の勤務時間まで

乳児院で働く職員の一日の流れや仕事内容とはどのようなものなのでしょうか。乳児院は24時間365日子どもたちを養育する施設であることから、交代制の勤務形態がほとんどです。今回は乳児院で働く職員の一日の流...

乳児院の給料はいくら?職員の資格別に平均給与を確認しておこう

乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設であり、医師や看護師、保育士などさまざまな資格を持つ職員が働いています。そんな乳児院の給料事情について、詳しく知りたい...

乳児院でボランティアとして活動したい!活動内容やボランティアを探す方法を紹介

乳児院は乳幼児期に適切な養育が受けられない乳児を保護し、健全な育成を図るための施設です。社会的に大きな意義のある施設だからこそ、その力になりたいとボランティアとしての活動を希望する場合もあるでしょう。...

保育士さんが乳児院を辞めたい理由。働き方や悩み、ひどいと感じる時とは

乳児院で働く保育士さんが辞めたいと感じるのはどんなときでしょうか。勤務体制、保育の内容などさまざまな問題で、ひどい・つらいと思うことがあるかもしれません。また、保育をする上で乳児院ならではの難しさもあ...

乳児院で働く看護師とは。役割や仕事内容、給料事情など

看護師資格を活かして働ける転職先の一つとして、乳児院を検討している方もいるかもしれません。しかし、そもそもどんな施設で、病院や保育園での仕事内容とどう違うのかなど気になりますよね。今回は、乳児院で働く...

保育において欠かせない養護とは?乳児期と幼児期のねらい

保育における養護は、子どもたちの健康管理を担うという役割だけではなく、子どもたちの心身の健やかな成長を支えるという大切な要素も含まれています。けれども、具体的な内容や対応の仕方について戸惑う方も多いの...

保育園における乳児保育について知っておこう。概要や保育士さんの役割

保育園で行なう乳児保育とは、どういったものなのでしょうか。乳児保育に興味を持っていながら、自分に向いているのか気になっている人もいるでしょう。今回は、保育園における乳児保育について、概要や保育士さんの...

乳児保育に興味がある保育士さん必見!やりがいや大変なこと

乳児保育に興味があるという保育士さんもいるのではないでしょうか。乳児保育とはどのようなものなのか特徴などをおさえておくと、就活の際に役立つかもしれません。今回は乳児保育を担当する保育士さんが感じる、や...

乳児向けのふれあい遊び。ねらいや効果、保育園で楽しめる人気の手遊び歌

乳児クラスでのコミュニケーションにぴったりなふれあい遊び。0歳児や1歳児、2歳児の子どもたちは、保育士さんとスキンシップを取りながら、わらべうたや手遊び歌を楽しんでくれるかもしれません。今回は、保育園...

【35選】乳児向けの室内遊びまとめ。保育のねらいや、ゲーム・製作など春夏秋冬のアイデア

雨の日や冬の寒い日、夏の日差しの強い日などは、保育園で乳児さんと室内遊びを楽しみましょう。今回は乳児(0歳児・1歳児・2歳児)クラスで楽しめる運動やゲーム性のある遊び、製作遊びのアイデア35選を紹介し...

保育士に人気の乳児保育。0~2歳児の赤ちゃんとの接し方や、働く上での魅力とは?

0~2歳児の赤ちゃんのみを対象とした乳児のみの保育園、なかでも小規模保育が、ここ数年で驚くほど増加しているのはご存じでしょうか?2017年3月の時点で設置数は2,553件。ここ2年間で約1.5倍ほど増...

乳児保育の現場での子どもの名前を呼ぶねらいとは?名前を覚えるための遊びも紹介

乳児保育の現場で、日常的に子どもの名前を呼びますが、そこには子どもの安心感を育み、信頼関係を築くための重要な役割が込められています。そもそも名前を呼ぶという行為は、子どもにどのような影響を与えるのでし...

資格なしで新生児ケアアシスタントとして働くには?新生児ケアに携わるために知っておきたいこと

保育関係の資格なしでも「新生児ケアアシスタント」という仕事に興味を持つ方がいるかもしれません。新生児ケアに関わる職種はさまざまありますが、実際には資格が必要な職種が多いのが現状です。今回は、資格なしで...

認定病児保育専門士になりたい!資格の取り方や役割など

病児保育における専門的な知識を持つ認定病児保育専門士。この資格を取得することで、保育士としてのキャリアが広がり、病児・病後児保育室などの活躍の場が一層増えるでしょう。この記事では、認定病児保育専門士の...

認定病児保育スペシャリストの資格の活かし方!就職に有利な仕事は?

認定病児保育スペシャリストの資格を活かして働きたいと考えている保育士さんもいるでしょう。保育士として、資格で得た知識を使える場面もあるかもしれません。今回は、認定病児保育スペシャリストの資格を持ってい...

【例文あり】病児保育士に転職したい!志望動機の書き方や働くメリットなど

発熱や病気で、保育園に登園できない子をスポットで預かるのが「病児保育施設」です。そんな病児保育士へ転職したい!でも、どうアピールすればよい?と、志望動機でつまずく保育士さんもいるようです。今回は、病児...

職場としての認定こども園の種類、保育士の働きやすさ

「認定こども園」とは、保育所と幼稚園それぞれの良さを生かした施設のことです。なんとなく知っていても、具体的な定義や仕事内容まで説明できる保育士さんは少ないのではないでしょうか?今回のコラムでは、認定こ...

- 同じカテゴリの記事一覧へ

保育資格試験の受験資格は満たしている?独学で勉強を始める前に確認を

独学で保育士試験の合格を目指すにあたって、まず確認しておきたいのが「受験資格」です。

せっかく学習を始めても、受験要件を満たしていなければ試験を受けることができません。

受験資格は以下の通りです。

受験資格(以下のいずれかに該当)

- 大学・短期大学・専門学校の卒業者

- 1991年3月31日以前に高等学校の卒業者※2025年時点で52歳以上の方が該当

- 高校を卒業し、児童福祉施設などで所定の実務経験者(2年以上かつ2880時間以上)

- 中学校を卒業し、児童福祉施設※などで所定の実務経験者(5年以上かつ7200時間以上)

※児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設

保育所(利用定員20名以上)/保育所型認定こども園/幼保連携型認定こども園/児童厚生施設(児童館)/児童養護施設/助産施設/乳児院/母子生活支援施設/障害児入所施設/児童発達支援センター/児童心理治療施設/児童自立支援施設/児童家庭支援センター

大学・短期大学・専門学校を卒業した方は、学歴要件を満たしているため、保育施設での実務経験がなくても保育士試験を受けることができます。

一方で、高卒や中卒の方は、一定年数の実務経験があれば、受験資格を得られます。

このように、学歴にかかわらず条件を満たせば誰でも挑戦できるのが、保育士試験の魅力ともいえるでしょう。

【筆記試験】保育士資格の試験内容と勉強法を要チェック!

保育士資格の筆記試験では、9科目にわたって幅広い知識が問われます。合格するためには、各科目の特徴をつかみ、効率的な学習を進めることが重要です。

まずは、試験内容を詳しく紹介します。

試験内容

| 試験日程 | 年2回実施 (前期:4月中旬頃/後期:10月下旬頃) |

|---|---|

| 試験形式 | マークシート方式(全160問) |

| 合格基準 | 各科目60点以上で合格 |

| 解答方式の変更 | 2024年度後期より、一部の問題が 「正答数を指定する形式」に変更。 指定数と異なる回答数では不正解となるため、 問題文の読み取りが重要です。 |

| 出題科目(試験時間) | ・保育原理(60分) ・教育原理(30分)/社会的養護(30分) ※同一時間枠で実施 ・児童家庭福祉(60分) ・社会福祉(60分) ・保育の心理学(60分) ・子どもの保健(60分) ・子どもの食と栄養(60分) ・保育実習理論(60分) |

筆記試験では、全部で9科目が出題され、それぞれ試験時間が定められています。

1日で実施されるため、時間配分や集中力の維持も大切です。

科目別難易度と学習のポイントをチェック

保育士試験の筆記は9科目あり、それぞれに特徴があります。

「難易度(最大5段階評価)」や「勉強のコツ」の目安をまとめました。ただ、難易度の感じ方については個人差があるため、あくまでも一例として参考にしてください。

| 保育原理 | 難易度:■■□□□(2/5) 保育の考え方や制度の基本を学ぶ科目。 取りかかりやすく最初に手をつけるのに◎ |

|---|---|

| 教育原理 | 難易度:■■■□□(3/5) 人物名や用語が多いため、 図にまとめながら整理するとよい。 |

| 社会的養護 | 難易度:■■■■□(4/5) 施設の種類や制度名が出題する可能性大。 内容を分類しながら覚えるとよさそう。 |

| 児童家庭福祉 | 難易度:■■■■□(4/5) 出題頻度の高い法律が多く、 用語の意味を関連づけて覚えると◎ |

| 社会福祉 | 難易度:■■■■□(4/5) 他の福祉分野と用語が似ていて混同するので、 表にまとめるなどの整理を。 |

| 保育の心理学 | 難易度:■■■□□(3/5) 発達の理論や心理学者の考え方が登場する。 子どもの場面を想像しながら学習するとよい。 |

| 子どもの保健 | 難易度:■■■■□(4/5) 病気やけが、感染症など具体的な内容が多い。 図やイラストで確認しながら進めると安心。 |

| 子どもの食と栄養 | 難易度:■■□□□(2/5) 身近な内容が多くイメージしやすいが、 栄養素や数値の暗記には工夫が必要。 |

| 保育実習理論 |

難易度:■■■□□(3/5) れる。 |

【学習の進め方】テキスト選びが重要!自分が使いやすい教材の選択を

保育士試験の筆記科目は9つあり、制度や法律、心理、福祉、栄養など幅広い分野から出題されます。

そのため、どのような教材を使うかによって、学習の理解度や進めやすさが大きく変わってきます。

市販のテキストには、図やイラストが多く視覚的に理解しやすいものや、文章中心で情報量が豊富なものなど、さまざまなタイプがあります。

実際に書店で手に取って比較したり、SNSや口コミで使用者の声を参考にしたりすると、イメージがつかみやすいでしょう。

以下の記事では、保育士試験対策におすすめのテキストや、選び方のポイントを詳しく紹介しています。教材選びに迷ったときの参考にしてみてください。

【学習の進め方】すきま時間を活用して要点を勉強する

仕事や家事、育児と両立しながら保育士試験の勉強を進める方にとって、「まとまった時間を確保することが難しい」という悩みはつきものです。

そんなときは、通勤中や家事の合間などの“すきま時間”を上手に活用することが、合格への近道になるでしょう。

たとえば、1日10分でも毎日繰り返し復習することで、長時間の学習が難しい日でも記憶の定着につながりそうです。

また、2024年度の法改正についても確認しておくとよいですね。

スマホで使える過去問アプリや音声解説、動画教材なども充実しているため、自分のライフスタイルに合ったツールを選ぶことで、無理なく続けやすくなります。

【実技試験】保育士資格を独学で目指すための勉強法

筆記試験に合格したあとは、音楽・言語・造形の3分野から2つを選んで受験する「実技試験」が待っています。

それぞれ求められる力や難しさの感じ方には個人差があり、「ピアノが得意だから音楽を選びたい」「話すのは得意だけど絵は苦手…」など、得意・不得意に応じて選ぶことができます。

ここからは、各分野ごとの試験内容と独学で取り組むためのポイントを紹介します。

試験内容

| 試験日程 | 年2回実施 (前期:6月中旬頃/後期:12月中旬頃) ※集合時刻・詳細は受験票で案内 |

|---|---|

| 受験資格 | 筆記試験の全科目に合格した者 (免除対象者を除く) |

| 選択科目 | 以下の3分野から2分野を選択して受験 ・音楽に関する技術 ・造形に関する技術 ・言語に関する技術 |

| 音楽に関する技術 | 2曲の課題を弾き歌い (ピアノまたはギター) 【課題曲】 ・『ハッピー・バースデー・トゥ・ユー』 (作詞・作曲:Mildred J. Hill and Patty Smith Hill) ・『証城寺の狸囃子』 (作詞:野口雨情 作曲:中山晋平) ・楽譜(紙)の持ち込み可、移調可。 ・ピアノは会場設置。ギターは持参 (アコースティック限定・アンプ不可) ※歌のみ/伴奏のみ 単旋律だけの演奏は採点対象外 |

| 造形に関する技術 | 当日提示される保育の一場面を絵で表現 (試験時間:45分) ・用紙:A4判(絵の枠は19cm×19cm) ・使用可能な道具: - 鉛筆またはシャープペンシル(HB〜2B) - 色鉛筆(12〜24色) ※水溶性はOK、ただし水の使用は不可 - 消しゴム - 腕時計(音・通信・電卓機能なし) ※クレヨン・パス・マーカー類 や人物イラスト入り文具は使用不可 ※用具の貸し借りは禁止 |

| 言語に関する技術 | 3歳児クラスに向けた3分間の素話を行う (絵本や道具の使用不可) 【課題(当日1つ指定)】 ・『ももたろう』(日本の昔話) ・『おむすびころりん』(日本の昔話) ・『3びきのこぶた』(イギリスの昔話) ※15人程度の子どもを想定。 椅子などを子どもに見立てて実施 |

※2025年6月16日時点の情報です。各分野の課題は、試験ごとに変更するため、詳細は一般社団法人 全国保育士養成協議会の試験案内をご確認ください。

音楽に関する技術対策

音楽に関する技術では、課題曲をただ演奏するだけでなく、子どもの前で披露することを意識した表現力が求められます。

以下の流れに沿って、少しずつ準備を進めていきましょう。

1. 歌詞をしっかり覚える

まずは、歌詞を正確に覚えることが大切です。うろ覚えのままでは自信を持って歌えず、試験では、不安を抱くことでしょう。

一語一句丁寧に覚えておきましょう。

2. 弾き歌いに慣れる

次に、ピアノ(またはギター)を弾きながら自然に歌えるようにしていきます。

弾き歌いは難しいので、何度も繰り返して練習し、楽器と声のバランスをとる感覚を身につけることがポイントです。

3. テンポとリズム感を整える

子どもが一緒に歌いやすいように、速すぎず、遅すぎず、安定したテンポを心がけましょう。

リズムに不安がある場合は、メトロノームの音に合わせて手拍子や足踏みをする練習がおすすめです。

4. 表情や抑揚で気持ちを伝える

演奏する際は、ただ音を出すのではなく、子どもに語りかけるようなやさしい表情や、気持ちを込めた歌い方を意識しましょう。

表情や抑揚は、歌の雰囲気を伝える大切な要素です。

5. 本番を意識した練習を取り入れる

仕上げとして、試験当日を想定した練習を取り入れましょう。

たとえば、「立ったまま弾き歌いをする」「譜面を見ずに演奏する」といった練習をしておくと、当日も落ち着いて臨みやすくなります。

言語に関する技術対策

言語に関する技術では、3歳児クラスの子どもたち15人程度の前で素話をすることを想定して、表現力や伝え方が試されます。

以下のポイントを意識して、準備を進めていきましょう。

1. どの課題にも対応できるように読み込む

試験では3つの課題のうち、当日入室後に1つが指定されます。

そのため、以下の3つのすべての物語をしっかり練習しておくことが必要です。(2025年の前期試験例)

- 『ももたろう』(日本の昔話)

- 『おむすびころりん』(日本の昔話)

- 『3びきのこぶた』(イギリスの昔話)

2. 自分の言葉であらすじを整理する

絵本をそのまま読むのではなく、3歳児でも理解できるやさしい言葉で話す必要があります。

あらすじを覚えるだけでなく、自分の言葉で語れるようにまとめておくことがポイントです。

3. 声の大きさや話し方を工夫する

言葉をただ読むのではなく、登場人物のセリフに抑揚をつけたり、声のトーンを変えたりして伝える力も見られます。

子どもが楽しんで聞けるように、大きすぎず小さすぎず、聞き取りやすい声を意識しましょう。

4. 身ぶり・手ぶりを加えて表現する

子どもたちにお話の世界を伝えるには、手や身体を使って表現することも大切です。

道具や絵本の使用は禁止ですが、ジェスチャーや表情を豊かにするだけでも伝わり方は大きく変わります。

5. 本番の雰囲気を想定して練習する

試験では、子どもに見立てた椅子の前に立った状態で、3分間お話し続ける必要があります。

自宅練習の際も、椅子を並べて模擬的な空間を作ったり、タイマーを使って3分ぴったりで収まるように調整したりするとよいでしょう。

造形に関する技術対策

造形に関する技術では、試験当日に提示される保育の一場面を絵で表現する力が求められます。

時間内に、保育の現場をイメージしながら、情景や子どもの様子を描く必要があります。

以下のポイントを押さえて、準備を進めましょう。

1. 保育の一場面をイメージできるようにしておく

出題内容は試験当日に発表されますが、これまでには「おやつの時間」「室内あそび」「園庭での活動」などのテーマだったようです。

ただし、毎回テーマは異なり、当日その場で提示される問題文に従って描く必要があります。

普段の保育現場をイメージして、子どもたちの動きや関わり、保育士の姿などを思い浮かべる練習をしておくと、当日のテーマにも対応しやすくなります。

2. 人物の動きや表情を描く練習をする

人がただ立っているだけだったり、表情がなかったりすると、絵に動きが感じられず、保育の雰囲気が伝わりにくくなってしまいます。

子どもが遊んでいる様子や笑っている表情など、「いきいきしたシーン」を描く練習をしておくとよいでしょう。

ポーズや表情のバリエーションを増やしておくと、どのようなテーマが出ても対応しやすくなります。

3. 丁寧に色鉛筆で色を塗る

試験では、使用できるのは色鉛筆(12〜24色)です。

クレヨンやマーカーなどは使えないため、色鉛筆で塗ることに慣れておきましょう。色のはみ出しや塗りムラにも注意し、ていねいに仕上げることがポイントです。

4. 制限時間45分で仕上げる練習をしておく

描いている途中で時間が足りなくならないように、45分で完成させる練習を重ねておきましょう。あらかじめ、時間配分を決めておくことがポイントです。(例:構図5分/下書き10分/色塗り25分/仕上げ5分など)。

5. 当日の用具や条件を確認しておく

使用できる道具は限られています。以下の持ち物を忘れずに用意しましょう。

- 鉛筆またはシャープペンシル(HB~2B)

- 色鉛筆(12〜24色、※水溶性OKだが水は使えない)

- 消しゴム

- 腕時計(音が鳴らず、通信・計算機能のないもの)

※人物キャラクターが入った文房具や、クレヨン・パス・マーカー類は使用できません。

また、道具の貸し借りも禁止されているので注意しましょう。

保育士資格を独学で取得した体験談:子育て・仕事と両立しながら合格した声

年齢や背景に関係なく、学び直しに挑戦する人のなかには、仕事や家事・育児と両立しながら、保育士試験に“独学で一発合格”を果たすケースも。

保育士試験に挑戦する方の実情や傾向をふまえ、AIを活用して再構成した体験談を紹介します。

子育てがひと段落してからの挑戦も、保育への思いが支えに

仕事と両立しながらの受験も、“続ける工夫”で乗り越えて

保育士資格取得は独学が難しいと思ったら、通信講座の利用も検討を

保育士試験は、科目数が多く、範囲も広いため、独学で勉強するのは不安…という方も多いのではないでしょう。

そんなときは通信講座を利用することで、カリキュラムに沿って効率的に学習を進めることができそうです。

たとえば、四谷学院の保育士講座の受講者の合格率は、73.2%(2023年度実績)。

では、なぜここまで高い合格率を実現できているのか?

その理由について、四谷学院の保育士講座の特長を通じて紹介します。

合格率が高い理由は「55段階学習システム」

四谷学院では、保育士試験の内容を55のステップに細かく分けて学べる独自の学習法です。

内容が少しずつ進むので、「いきなり難しくてつまずく」という心配がありません。

動画は1本約5分。通勤中や家事の合間など、すきま時間に学べるのも大きなポイントです。

テキストにはイラストや図解も多く、専門用語が苦手な方でも理解しやすくなっています。

一問一答形式でテンポよく学べるトレーニング

スマホやパソコンから学習できる「演習トレーニング」は効率的な学習を支えています。

間違えた問題だけを自動で繰り返せたり、自分だけの「復習リスト」を作れたりと、記憶を定着させる仕組みが整っています。

「今日は疲れてるから10問だけ」でもOK。

“やらなきゃ”と不安を抱くよりも、“ちょっとやってみよう”と前向きな気持ちが続けやすさにつながります。

実技試験も安心。3分野に対応したサポートつき

四谷学院の講座では、筆記だけでなく実技対策もばっちりサポート。

「音楽」「造形」「言語」それぞれに対応した動画や作品例、読み聞かせ用の台本などが用意されています。

さらに、保育士試験に詳しい講師にメールで質問もできるので、「これで合ってるかな…」と感じたときも不安を解消できるでしょう。

保育士資格取得は難しい?よくある質問Q&A

最後に保育士資格取得に向けて、よくある質問を紹介します。

保育士になるか迷っています。体験の場などはありますか?

保育士資格がなくても働ける保育補助や、自治体・地域の子育て支援事業などを通じて、保育の現場を実際に体験することができるでしょう。

保育補助の求人や自治体のホームページなどを確認してみてくださいね。※なお、体験事業は実施していない自治体もあるため、事前に確認することをおすすめします。

高卒でなくても保育士資格は取れますか?

中卒の方は、児童福祉施設などで「5年以上かつ7,200時間以上」の実務経験が必要です。

高卒(指定外学科)の方も「3年以上かつ2,800時間以上」の実務経験が求められます。

詳しくは、全国保育士養成協議会のホームページをご確認ください。

筆記試験と実技試験の両方に合格しないと保育士にはなれませんか?

まず筆記試験で全科目に合格し、その後に実技試験を受験します。筆記には「科目合格制度」があり、合格した科目は3年間有効です。

一度で全て合格できなくても、計画的に進めることで資格取得を目指せます。

養成校に通うか、保育士試験を受けて資格を取得するかどちらがよいか迷っています。

養成校(短大・専門・大学)は、卒業と同時に資格を取得でき、実習や就職支援も受けられますが、学費が200万円以上かかる可能性が高いです。

一方、保育士試験は独学や通信講座を活用しながら、自分のペースで進められるのが特長です。仕事や子育てと両立したい方には、試験ルートを選ぶ方が多いようです。

保育士は何歳まで取れる資格ですか?

保育士試験には上限年齢がないため、20代はもちろん、40代・50代からチャレンジする方も多くいます。

保育の現場では、社会人経験や人生経験が子どもとの関わりに活かされることがあります。年齢を重ねたからこそできる保育があると、歓迎する園もあるでしょう。

ピアノが弾けなくても保育士資格は取れますか?

実技試験では「音楽」「言語」「造形」の3分野から2つを選択できます。

ピアノに自信がない方は「言語+造形」を選ぶことで演奏を避けることが可能です。

また、音楽を選ぶ場合も、伴奏を簡単にアレンジしたり、ギターで受験したりすることもできます。

ピアノが完璧に弾けなくても、工夫次第で合格を目指せるでしょう。

出典:保育士試験の実施状況(令和5年度)/こども家庭庁出典:2018年度子ども・子育て支援推進調査研究事業実施事業/厚生労働省出典:令和7年試験案内/一般社団法人 全国保育士養成協議会

保育士資格を独学で目指すあなたへ。合格に向けて一歩踏み出そう

保育士資格の取得には、9科目の筆記試験と2分野を選ぶ実技試験の両方に合格する必要があります。

一発合格を目指すなら、科目ごとの特性をふまえた学習計画と、効率よく知識を積み重ねる工夫が欠かせません。

一方で、2年など時間をかけてじっくり取り組む方法もあり、自分に合ったスタイルを見つけることが大切です。

まずは、自分に合った学び方を見つけ、計画的に学習を進めることが、合格への近道。

ただ、独学だと「続けられるか不安」「勉強のコツがわからない」と感じる方もいるかもしれません。

そんなときは、四谷学院の通信講座のように、教材・スケジュール・添削までしっかりサポートしてくれるサービスを活用するのもひとつの方法です。

独学より費用はかかるものの、無駄なく効率的に学べることで結果的に時間や再受験の負担を減らせるというメリットもあるでしょう。

まずは資料請求などを行い、カリキュラムの内容や予算面もふまえて自分に合うかどうかをじっくり検討してみてくださいね。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)