2025年10月から施行された養育両立支援休暇は、子どもを育てながら働く人が安心して仕事と育児を両立できる新しい休暇制度です。今回は、取得対象や「1年で10日以上付与」と言われている取得日数、時間単位での取得可否、有給・無給の扱いなど、制度のポイントをわかりやすく解説します。保育士さんが活用した場合の具体例もまとめたので、参考にしてみてくださいね。

Faula-Photo-Work / stock.adobe.com

Faula-Photo-Work / stock.adobe.com

養育両立支援休暇とは?

養育両立支援休暇は、2025年10月から施行された、新しい子育て支援制度です。

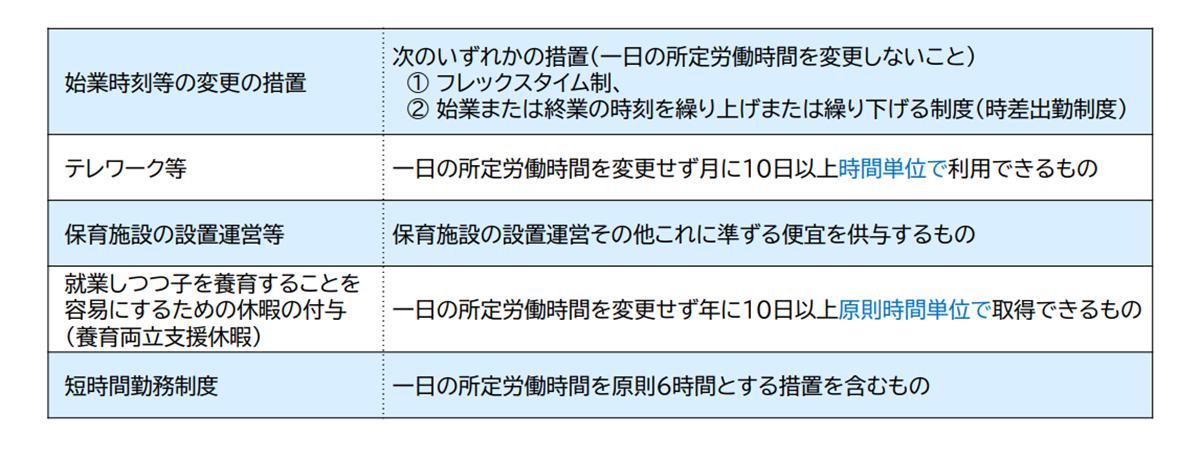

事業所は、労働者の柔軟な働き方を実現するための5つの措置のうち、2つ以上を選んで導入する必要があります。その選択肢のひとつが「養育両立支援休暇」です。

この制度は、3歳から小学校就学前までの子どもを育てる保護者が、子育てと仕事を両立しやすくするために設けられました。

すでに導入している事業所もありますが、まだ整備中の可能性もあり、職場によって状況は異なるでしょう。

ただ、2025年10月から法律で義務化となり、準備が整い次第、職場に導入される可能性もあります。

養育両立支援休暇の概要や休暇の日数、取得方法などを知り、上手に活用していきましょう。

養育両立支援休暇の取得対象者は?「1年につき10日以上」取得できる?

養育両立支援休暇は、基本的に「この制度を導入している職場の労働者が対象」です。

5つの措置のなかで、養育両立支援休暇を選択していない職場で働いている方は対象外となるため、その点を押さえておきましょう。

養育両立支援休暇が導入されている職場での取得条件は、次の通りです。

取得対象

3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者(正社員・契約社員・パート等)が対象です。

ただし、職場の就業規則により、取得対象外になる場合は案内があることもあります。

たとえば、週の所定労働日数が2日以下などの場合は、取得対象から外れることがありますので、就業規則や制度の整備状況を見て、自分が対象か否かを確認しましょう。

取得日数

原則として、「1年につき10日以上」の休暇が取得できます。

最低取得日数は10日ですが、12日または15日など、多めに付与されるケースもあるようです。

また、職場によっては期間ごとに取得日数の配分を設定している場合もあります。

【例】

・半年ごとに5日ずつ付与

・1カ月単位で1日ずつ付与

いずれの場合も、1年単位で合計10日以上の休暇が確保されていれば問題ありません。

また、急に休暇を取得できるかどうかは、園や職場の制度によって異なります。

日程をあらかじめ決めて休暇を付与する場合もあれば、必要に応じて柔軟に取得できる場合もあるので、職場のルールを確認しておきましょう。

取得理由

養育両立支援休暇は、子育てと仕事を両立するために設けられています。

取得理由は、基本的に労働者が決めてよい仕組みで、以下のような目的で利用できます。

【例】

・子どもとのコミュニケーションをとる(博物館・動物園・公園など)

・習い事や保育園の行事への参加

・買い物や家庭の用事など子どもと過ごす時間

このように、子どもとの時間を確保したり育児に必要な用事にあてたりと、さまざまな用途で利用できるでしょう。

「もっと子どもとの時間を増やしたい」という方にとって、うれしい制度ですよね。

簡単1分登録!転職相談

保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師など

保育関連の転職のご質問や情報収集だけでもかまいません。

まずはお気軽にご相談ください!

養育両立支援休暇は無給で意味がないっていうのは本当?有給扱いで取得するには

養育両立支援休暇を取得する場合、法律上は「無給の休暇」とされています。

そのため、取得した場合は給与は支給されないため「意味がないのでは?」と考える方もいるかもしれません。

しかし、あらかじめ休暇日が確保されていることで、子育てのために休みやすくなるというメリットもあります。

また、職場によっては福利厚生の一環として、有給扱いにしているケースもあるようです。

事前に、休暇を取得する際、どのように扱われるか確認しておくとよいでしょう。

保育士・幼稚園教諭・看護師・調理師 etc.無料転職サポートに登録保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

選択済みの市区町村

養育両立支援休暇と育児関連の休暇(子の看護等休暇など)との違い

2025年10月から始まった「養育両立支援休暇」は、子育てと仕事を両立しやすくするための新しい休暇制度です。

「子の看護等休暇」や「育児目的休暇」と比べて、対象や取得目的が異なります。

それぞれの休暇に関する特徴をまとめました。

養育両立支援休暇

- 対象者3歳~小学校就学前の子どもを養育する全労働者(正社員・パート・契約社員)

- 取得目的子どもを養育しながら働くことを容易にする

- 年間付与日数年間10日以上

- 取得単位原則、時間単位で取得可能

子の看護等休暇

- 対象者1歳未満~小学校就学前の子どもを養育する労働者

- 取得目的子どもの病気や怪我の看護

- 年間付与日数小学校就学前までの子どもは年間5日(子ども2人以上は10日)

- 取得単位原則、時間単位で取得可能

育児目的休暇

- 対象者事業所によって異なる

- 取得目的育児に関する柔軟な対応

- 年間付与日数事業所規定による

- 取得単位事業所規定による

養育両立支援休暇は、子どもとの時間を確保したり、育児に必要な用事を行ったりするために幅広く使える休暇です。

一方、子の看護等休暇は、子どもの体調不良や保育園の行事などの用途が限られています。

ポイントは、養育両立支援休暇と子の看護等休暇は別の制度なので、

「養育両立支援休暇を取得しても子の看護等休暇が使えなくなることはない」

という点です。

さらに、以前から「育児目的休暇」が取得できる職場では、これらの休暇と組み合わせて利用可能な場合もあるため、上手に活用することが大切ですね。

読んでおきたいおすすめ記事

保育士資格を活かせるデスクワークの仕事10選!転職するメリット・デメリットやオフィスワークの種類も紹介

保育士資格を活かせるデスクワークにはどのような仕事があるのでしょうか。「保育士として働いているけれど、体力的に辛いからオフィスワークの仕事に転職しようか迷っている」という方もいるかもしれません。今回は...

【2025年最新】保育士に人気の転職先ランキング!異業種や選ばれる職場を一挙公開

保育士の資格を活かして働ける人気の転職先をランキング形式で紹介!企業主導型保育園や小規模保育園、ベビーシッターなど保育士経験やスキルを活かせる職場はたくさんあります!今回は保育施設や異業種別に詳しく紹...

【2025年版】乳児院で働くには?必要資格と給料、保育園との違いを解説

「乳児院で働くにはどうすればいいの?」と考える保育士さん必見!乳児院は、さまざまな事情で家庭で暮らせない0歳児~2歳頃の子どもを24時間体制で養育する施設です。保育士の方は仕事内容や保育園との違いなど...

在宅ワークで保育士資格を活かせる仕事とは?リスクや外で働く選択肢も解説

「自分のペースで働いて、保育の資格を活かせたら…」そう考えて、在宅ワークに興味を持つ保育士さんはいませんか?今回は、保育関係の在宅ワークの種類や知っておきたいリスク、注意点を詳しく解説。短時間パートや...

保育園運営会社の仕事内容とは?本社勤務でも保育士資格は必要?働くメリットや求人事情まで

保育園運営会社で働くことは「本社勤務」とも呼ばれ、保育園の運営に携わる仕事として、主に一般企業に就職したい保育士さんにとって人気の高い職種。総合保育士やスーパーバイザー、総合職などさまざまな種類があり...

子どもと関わる仕事31選!必要な資格や保育士以外の異業種、赤ちゃんや子ども関係の仕事の魅力

子どもや赤ちゃんと関わる仕事というと保育士や幼稚園の先生を思い浮かべますが、子どもに関係する仕事は意外とたくさんあります!今回は赤ちゃんや子どもと関わる仕事31選をご紹介します。職種によって対応する子...

企業内保育所とは?持ち帰り仕事ゼロの理由と仕事内容のリアル!給料や選び方も解説

企業内保育所とは、主に企業の従業員の子どもを預かる施設。行事や書類業務が少なく、少人数の子どもの成長を見守りながら、やりがいを感じる保育士さん多数!認可保育園との違いを「比較表」で解説し、仕事内容や実...

託児所とは?保育園との違いや施設の種類、働くメリットや給料についてわかりやすく解説

託児所とは、さまざまな形態の認可外保育園のことを指します。主に企業内や病院で行われる小規模保育や、商業施設内に開設されている一時保育などがあたりますが、保育士さんとしては、一般的な園との違いや働きやす...

保育士の年度途中退職は「無責任」ではない!法律で守られた権利と円満退職に向けた5ステップ

「担任だから年度途中で辞められない」と自分を責めていませんか?実は、保育士の途中退職は法律で認められた正当な権利です。今回は就業規則より優先される「民法の知識」や、円満退職に向けた5ステップ、実際に年...

保育士をサポート・支える仕事特集!保育補助や事務、運営スタッフなど多様な職種を紹介

保育士のサポート役として働きたいという方はいませんか?保育補助や事務、本社勤務の運営スタッフなどさまざまな仕事があるため、保育士さんを支える仕事を一挙紹介!異業種である保育士人材のキャリアアドバイザー...

保育士を辞める!次の仕事は?キャリアを活かせるおすすめ転職先7選!転職事例も紹介

保育士を辞めたあとに次の仕事を探している方に向けて、資格や経験を活かせる仕事を紹介します。ベビーシッターなど子どもと関わる仕事はもちろん、一般企業での事務職や保育園運営会社での本社勤務といった道も選べ...

病院内保育とは?働くメリットや1日のスケジュール、一般的な保育施設との違いについて紹介!

病院内保育とは、病院や医療施設の中、または隣接する場所に設置されている保育園のことです。保育園の形態のひとつであり、省略して院内保育と呼ばれることもあります。転職を考えている保育士さんの中には、病院内...

フリーランス保育士として自分らしく働くには。働き方、収入、仕事内容からメリットまで解説

保育園から独立して働くフリーランス保育士。具体的な仕事内容や働き方、給料などが気になりますよね。今回は、特定の保育施設に勤めずに働く「フリーランス保育士」についてくわしく紹介します。あわせて、フリーラ...

保育園の調理補助に向いてる人の特徴とは?仕事内容ややりがい・大変なこと

保育園で働く調理補助にはどのような人が向いてるのでしょうか。子どもや料理が好きなど、求められる素質を押さえて自己PRなどに活かしましょう。また、働くうえでのやりがいや大変なことなども知って、仕事への理...

子どもと関わる看護師の仕事10選!保育園など病院以外で働く場所も紹介

子どもに関わる仕事がしたいと就職・転職先を探す看護師さんはいませんか?「小児科の経験を活かして保育園に転職した」「看護師の資格を活用してベビーシッターをしている」など保育現場で活躍している方はたくさん...

保育士から転職!人気・おすすめの異業種20選。経験を活かす仕事ランキングや保育士以外の業種を紹介

保育士として働いていると、「保育士以外の仕事にチャレンジしてみたい」「異業種へ転職したい。事務・販売...保育士資格は活かせる?」などと考える方はいませんか?「保育士経験しかないけれど大丈夫?」と迷う...

【保育士の意外な職場30選】一般企業・病院からフリーランスまで!珍しい求人総まとめ

保育士資格を活かして働ける意外な職場は多く、病院、一般企業、サービス業などたくさんあります!今回は、保育園以外の転職先として人気の「企業内・院内保育」から異業種の「フォトスタジオ」「保育園運営本部」ま...

保育士資格を活かせる仕事・働ける企業30選!在宅ワークや転職体験談も紹介

「保育園以外の職場でも、保育士資格って活かせるの?」そんな風に考えたことはありませんか?保育士資格は、乳幼児の成長を支えてきた経験と専門性を証明する国家資格。保育園だけでなく、在宅ワークや子ども関連の...

【2026年最新版】幼稚園教諭免許は更新が必要?廃止や有効期限切れの場合の対処法をわかりやすく解説

幼稚園教諭免許更新制については、2022年7月1日に廃止されました。以降は多くの教員免許が「更新不要・期限なし」として扱われるようになりました。ただし、制度廃止前にすでに失効していた免許状には、再授与...

保育士が児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?実務経験や要件、働ける場所など

保育士の実務経験を活用して目指すことができる「児童発達支援管理責任者(児発管)」について徹底解説!多くの障がい児施設で人材不足が続いているため、児童発達支援管理責任者(児発管)を募集する施設が多数!2...

幼稚園教諭からの転職先18選!資格を活かせる魅力的な仕事特集

仕事量の多さや継続して働くことへの不安などを抱え、幼稚園教諭としての働き方を見直す方はいませんか。幼稚園教諭の転職を検討中の方に向けて、経験やスキルを活かせる18の職場を紹介します。保育系の仕事から一...

【2025年度】放課後児童支援員の給料はいくら?年代別の年収やこの先給与は上がるのかを解説

放課後児童クラブや児童館などで働く資格職「放課後児童支援員」の平均給料はいくらなのでしょうか。放課後児童クラブで働く職員は資格の有無を問わず「学童支援員」と呼ばれ、給与が低いイメージがあるようですが、...

保育士が活躍できる保育園以外の仕事22選!資格が役立つ意外な職場や在宅ワーク、注意点も紹介

「保育士資格を持っているけど保育園以外で働いてみたい」と考えていませんか?放課後等デイサービスや企業内保育所、在宅ワークなど、保育園以外でも子どもに関わりながら働ける場所はたくさんあります!今回は、一...

【2026年最新】保育士の給料は本当に上がる?正社員やパートの昇給額や「上がらない」と感じてしまう理由

「処遇改善で給料が上がるって聞いたのに、実感がない…いつ上がるの?」そんな声が、保育現場から聞こえる中、政府は保育士の人件費を10.7%引き上げるために、処遇改善制度を新たにスタート!2025年4月か...

私って保育士に向いていないかも。そう感じる人の7つの特徴や性格、自信を取り戻す方法

せっかく保育士になったのに「この仕事に向いていないのでは?」と不安を抱いてしまう方は多いようです。子どもにイライラしたり、同僚や保護者と上手くコミュニケーションが取れなかったりすると、仕事に自信が持て...

ベビーシッターとして登録するなら「キズナシッター」を選びたい理由トップ5

ベビーシッターとしてマッチングサービスに登録する際に、サイト選びに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。収入や働き方の安定性、サービスごとの特徴や魅力も気になりますよね。本記事ではそんななか「キズナ...

子育て支援センターで働くには?職員になるための資格や保育士の役割・仕事内容をわかりやすく解説!

子育て支援センターとは、育児中の保護者と子どもをサポートする地域交流の場。保育士経験者は資格を活かして働けるため、転職先のひとつとして考えることも大切です。今回は、職員になるための資格や保育士の役割、...

ベビーシッターになるには?資格や仕事内容、向いている人の特徴

ベビーシッターになるにはどうすればいいのでしょうか?まずは必要な資格やスキルをチェックしましょう。ベビーシッターは働く時間や場所を柔軟に調整できる場合が多く、副業としても人気です!初めてでも安心してベ...

【2025年最新】子育て支援員とは?資格取得の方法・研修、仕事内容などについて解説

「子育て支援員」は、保育や福祉の現場で子どもたちの成長を支える重要な資格です。2025年現在、放課後児童クラブや保育園での人材不足が続いており、子育て支援員のニーズはますます高まっているようです。この...

【2025年版】保育士の転職時期はいつ?年度途中の退職・4月入職のスケジュール

「そろそろ転職したいけれど、いつ動くのが一番いいんだろう…?」そんな不安を感じている保育士さんにとって、安心して転職を進められるベストタイミングは4月(=3月末退職)です。今回は、4月転職が最適な理由...

【2026年版】幼稚園教諭免許の更新をしていない!期限切れや休眠状態の対応、窓口などを紹介

所有する幼稚園教諭免許が期限切れになった場合の手続きの方法を知りたい方もいるでしょう。更新制の廃止も話題となりましたが、更新していない方は今後の対応方法をくわしく把握しておくことが大切です。今回は、幼...

【2025年最新】調理師の給料、年収はどれくらい?仕事内容や求人、志望動機なども徹底解説

子どもたちが毎日口にする給食やおやつを作る保育園の調理師。保育園で常勤として働く場合、年収は300万円以上が相場のようです。さらに、保育園調理師なら成長する子どもの身体づくりを助ける存在として、やりが...

インターナショナルスクールに就職したい保育士さん必見!給料や仕事内容、有利な資格とは

保育士さんが活躍できる場所のひとつとしてインターナショナルスクールがあります。転職を検討するなかで、英語力は必須なのか、どんな資格が必要なのかなどが気になるかもしれません。今回は、インターナショナルス...

【2025年】保育士の借り上げ社宅制度とは?自己負担額と同棲・結婚後の条件を解説

保育士さんの家賃負担を軽減する「借り上げ社宅制度」。2025年度の制度改正で利用条件が変わり「制度がなくなる?いつまで使える?」「結婚してもOK?」といった疑問や不安も多いようです。本記事では、制度の...

児童館職員になるには?必要な資格や仕事内容、給料

児童館は、地域の子どもたちへの健全な遊び場の提供や子育て家庭の育児相談などを行なう重要な施設です。そんな児童館の職員になるにはどのような資格が必要なのかを解説します。また、児童館の先生の仕事内容や20...

病児保育とはどのような仕事?主な仕事内容や給与事情、働くメリットも解説

病児保育とは、保護者の代わりに病気の子どもを預かる保育サービスのことを言います。一般的に、風邪による発熱などで保育施設や学校に通えない子どもを持つ保護者が利用します。今回は、そんな病児保育の概要を詳し...

【2025年度】保育士の給料と年収は今後どうなる?処遇改善の昇給額と採用で年間30万円支給する地域も紹介!

保育士は「給料が低い」と言われるなか、処遇改善で人件費が10.7%引き上げられました。2025年度に公表された統計では、正社員の平均年収は約407万円、パートの時給1,370円へ改善。ただし「手取りが...

保育園の事務仕事がきつい理由TOP5!仕事内容や給料、業務で楽しいと感じることも紹介

保育園で事務職の仕事を知りたい方必見!仕事に就いてから後悔しないように、今回は、保育園事務の仕事内容や業務がきつい理由・楽しいと感じることTOP5をわかりやすく紹介します。給料や待遇、採用に向けた面接...

- 同じカテゴリの記事一覧へ

養育両立支援休暇取得の具体例(保育士さんの場合)

養育両立支援休暇は、子育てと仕事を両立するために柔軟に使える休暇です。

今回は、保育園で働く保育士さんの場合の利用例を紹介します。

Aさん「子どもの習い事の体験のために時間単位で取得」

子どもが参加したい習い事の体験教室があるため、1時間だけ養育両立支援休暇を取得しました。

当日はあらかじめ職場に予定を伝えて了承を得ていたため、スムーズに休暇を取ることができました。

子どもと一緒にピアノの体験に参加でき、親子で充実した時間を過ごすことができたのでよかったです。

職場にも休暇の理由を説明しやすくなったので、これからも利用しようと思います。

Bさん「保育園の急な休園のときに取得」

子どもが通う保育園が急に休園になったため、養育両立支援休暇を取得しました。

職場に連絡を入れたときに「大丈夫だよ。安心して休んでね。」と優しい言葉をかけていただいて、うれしかったです。

今までは取りにくかった急な休暇をスムーズに取れたので、制度を利用できてよかったです。

休暇を上手に活用し、子どもとの時間を大切にしながら、安心して仕事を続けられる環境を整えられるとよいですね。

養育両立支援休暇に関するよくある質問Q&A

養育両立支援休暇は、2025年度から始まる新しい制度のため、「制度がよくわからない」という方も多いでしょう。

養育両立支援休暇に関するよくある質問をまとめました。

Q.職場が養育両立支援休暇を導入していない場合はどうなる?

2025年10月から企業には育児・介護休業法の改正により、5つの措置の中から2つ以上を選んで導入する義務があります。

しかし、事業所によっては養育両立支援休暇ではない始業時刻の変更や短時間勤務制度など他の制度を選択し、導入している場合もあります。

導入していない職場では養育両立支援休暇は利用できないので、利用を希望する場合は、養育両立支援休暇制度が整っている職場への転職も選択肢の一つです。

なお、子ども関係の仕事に興味がある方は、ぜひ保育士バンク!をご活用ください。

保育士さんや無資格の方への保育施設の転職紹介などにも対応していますので、お気軽にご相談ください。

会員登録・相談無料保育士バンク!で転職相談Q.どんなときに養育両立支援休暇を利用できる?

申請方法は職場によって異なるため、事前に就業規則や担当者に確認しておきましょう。

Q.養育両立支援休暇を利用するときは、言いづらくない?

2025年10月に開始したばかりですが、養育両立支援休暇の周知が進めば、取得しやすくなりそうです。

ただし、対象は3歳から小学校就学前までの子どもを育てる方に限られるため、小学校に入学した子どもについてはこの休暇を利用できません。

そのため、小学校に入学した子どもがいる方とは休暇の使い方に差が出ることがあるでしょう。

もし、取得に迷うことがあれば、職場に相談して休暇を取りやすい体制を整えてもらうことも大切です。

Q.養育両立支援休暇を利用できる職場への転職を考えています。探す方法は?

また、転職サイトやエージェントに相談すると、養育両立支援休暇や子育て支援制度のある職場を紹介してもらえることもあります。

子ども関係の仕事に興味がある方や保育士としてこれから休暇を取りやすい職場を探している方などは、保育士バンク!にご相談ください。

あなたが働きやすい職場を見つけるサポートをいたします。

転職無料相談子育てと仕事を両立するために、上手に養育両立支援休暇を活用しよう

養育両立支援休暇は、子どもとの時間を確保しながら、仕事も安心して続けられる制度です。

制度の内容や取得方法を理解し、自分のライフスタイルや職場環境に合わせて、上手に活用できるとよいですね。

保育士や子ども関係の仕事に興味がある方、無資格で保育施設に挑戦したい方などに向けて、保育園や認定こども園などさまざまな職場を紹介しています。

「扶養内で働きたい」「子育てママが多い職場を探している」などという方は、お気軽にご相談ください。

あなたが子育てと仕事を両立して、働きやすい職場を探すサポートをいたします。

出典:育児休業と育児目的休暇の違いについて出典:育児・介護休業法改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行出典:令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)出典:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)出典:Ⅳ子の看護等休暇制度

お問合せ&資料ダウンロード

採用課題・経営課題に関する個別ご相談、お問合せはこちらからお願い致します。

保育士バンク!の新着求人

お住まいの地域を選択して、最新の求人情報をチェック!

/campaign/0004/DZ7TWBcJ3MWmgU6JV1RVa7zbReTDn5CSzSupdV30q4TVPaApz5heM6bnqp1TJkqs)